병산서원(屛山書院) – 유네스코 세계유산, 사적 제260호

복례문(復禮門)

‘복례(復禮)’는 논어 「안연(顔淵)」편에 “안연이 인(仁)에 대해 묻자, 공자가 말하기를,

‘자신의 사욕을 이겨 예(禮)로 돌아가는 것이 인을 실행하는 것이니,

하루라도 자신의 사욕을 이겨 예로 돌아간다면 천하 사람이 모두 어질다고 허여(許與)할 것이다.

〔顔淵問仁 子曰 克己復禮爲仁 一日克己復禮 天下歸仁焉

(안연문인 자왈 극기복례위인 일일극기복례 천하귀인언)〕”고 한 구절에서 인용하였다.

사람마다 욕망과 탐욕의 유혹을 이겨내고 예(禮)로서 자신을 절제하여

유학의 종지인 인(仁)을 이룩하라는 의미에서 ‘복례문’이라 하였다.

광영지(光影池)

광영지는 선비들이 마음을 닦고 학문에 정진할 수 있도록 배려한 ‘서원 속의 정원’이다.

광영은 주자(朱子)의 시 관서유감(觀書有感)이란 시 중에서

‘하늘빛과 구름이 함께 노닌다(天光雲影共排個)라는 구절에서 인용하였다.

네모난 연못 가운데 둥근 섬이 있는데,

이러한 한국 전통 연못의 모습을 천원지방(天圓地方)이라고 한다.

이는 ‘하늘은 둥글고 땅은 네모나다.’는 뜻으로,

동아시아 사회의 전통적인 우주관이자 세계관을 나타낸다.

觀書有感(관서유감) 글 읽는 즐거움 -朱熹(주희)-

半畝方塘一鑑開(반무방당일감개)조그마한 연못은 거울 같아서

天光雲影共徘徊(천광운영공배회)하늘빛과 구름이 함께 노닌다,

問渠那得淸如許(문거나득청여허)묻건대 어찌하야 그리 맑은 고

爲有原頭活水來(위유원두활수래)끝없이 샘물 솟아 그렇더란다

昨夜江邊春水生(작야강변춘수생)어젯밤 강변에 봄비 내려서,

艨艟巨艦一毛輕(몽동거함일모경)크나큰 전함도 깃털 같아라,

向來枉費推移力(향래왕비추이력)애써서 밀어도 소용없더니

今日流中自在行(금일류중자재행)오늘은 물길에 저절로 가네,

만대루(晩對樓) - 보물 제2104호

만대루는 두보(杜甫, 701~762)와 주희(朱熹 1130~1200)의 시에서 인용하였다는 두 가지 설이 있다.

당나라 시인 두보가 삼국지의 유비가 최후를 맞은 곳으로 유명한

백제성 절벽위의 누대를 바라보면서 지은 시의 ‘翠屏宜晚對(취병의만대)’에서

종일토록 바라보아도 싫지 않다는 뜻에서 만대루라 하였다.

白帝城樓(백제성루) - 杜甫(두보)

江度寒山閣(강도한산각) - 강은 차가운 산 전각을 지나고,

城高絕塞樓(성고절새루) - 성은 아득한 변방 누각에 높다.

翠屏宜晚對(취병의만대) - 푸른 절벽은 늦을 녘에 마주 대할 만하고

白谷會深遊(백곡회심유) - 흰 바위 골짜기는 여럿 모여 그윽이 즐기기 좋구나.

急急能鳴雁(급급능명안) - 울 줄 아는 기러기 빠르디 빠르고,

輕輕不下鷗(경경부하구) - 내려오지 않는 갈매기 가볍디 가볍다.

彝陵春色起(이릉춘색기) - 이릉에 봄빛이 일어나니,

漸擬放扁舟(점의방편주) - 작은 배를 점점 띄우려 한다.

만대정(晩對亭) - 주희(朱熹)

주자의 무이정사(武夷精舍) 경치를 그린 무이잡영(武夷雜詠)의 만대정 시(詩)

倚笻南山巓(기공남산전) - 지팡이에 의지해 남산에 오르니

卻立有晩對(각입유만대) - 멀리 만대봉이 있네

蒼峭矗寒空(창초촉한공) - 가파르고 가파른 모습 차가운 하늘에 우뚝한데

落日明影翠(낙일명영취) - 지는 해는 푸른 절벽을 비추네,

해 질 녘에 취병을 바라보는 감회를 읊었다. 저녁 해가 병풍처럼 펼쳐진 푸른 절벽을

비스듬하게 비추는 모습에서, 두보와 주자는 산의 생기를 더 선명하게 느꼈던 것이다.

만대루(晩對樓)

만대루는 유식공간(遊息空間)으로 휴식과 강학을 하였다.

서원에서 향사를 지내거나 행사를 할 때 개회와 폐회를 알리는 곳이기도 하고,

주로 강학 공간으로 활용하였다.

'만대(晚對)'라는 이름은 당나라 시인 두보(杜甫)의 시

'백제성루(白帝城樓)' 중 “푸른 절벽처럼 둘러쳐진 산수는 저녁 무렵 마주하기 좋으니

[翠屛宜晩對, 취병의만대].”라는 구절에서 따왔다.

실제로 저녁 무렵 만대루에 오르면 병풍을 두른 듯한 산과

낙동강의 훌륭한 경치를 즐길 수 있다.

만대루는 목재를 다듬지 않고 그대로 사용하고,

장식과 기교도 없이 꼭 필요한 요소만을 갖추고 건축했다.

휘어진 모습 그대로 서 있는 기둥들과 자연 그대로의 주춧돌,

커다란 통나무를 깎아 만든 계단 등은 건축과 자연이 어우러지는

한국 전통 건축의 빼어난 멋을 그대로 보여준다.

강학 영역 – 입교당, 동재, 서재

강학 영역은 학문을 배우는 공간으로,

강당인 입교당(立敎堂)과 유생들의 기숙사인 동재와 서재로 구성되어 있다.

입교당은 유생들이 배우고 원장과 교수가 거처하는 서원의 중심 공간이다.

'입교'는 ‘가르침을 바로 세운다’는 뜻이다.

강학당을 중심으로 양옆에 온돌방이 있는데, 오른쪽 명성재(明誠齋)는 원장이 사용하였고,

왼쪽 경의재(敬義齋)는 교수와 선비들이 사용하였다.

‘명성’은 ‘밝음으로 성실을 가르친다.’는 뜻이고,

‘경의’는 ‘항상 스스로 경계해야 한다.’는 의미이다.

앞마당 좌우에 마주 보고 선 두 건물이 동재와 서재이다.

동재에는 ‘동직재(動直齋)’라는 현판이 서재에는 ‘정허재(靜虛齋)’와

‘장서실(藏書室)’이라는 이라는 현판이 걸려 있다.

동재의 큰 방에는 상급생들이 기거하였고,

작은 방은 학생회장인 유사(有司)가 사용하는 독방이다.

서재의 큰 방에는 하급생이 기거하였으며, 작은 방은 책을 보관하기 위해

온돌은 놓지 않고 마루를 깔았다.

병산서원(屛山書院)

明誠齋(명성재)

‘명성(明誠)’은 『중용』 21장에 “성(誠)으로 말미암아 밝아짐을 성(性)이라 이르고,

명(明)으로 말미암아 성(誠)해짐을 교(敎)라 하니, 성(誠)하면 밝아지고 밝아지면 성(誠)하게 된다.

〔自誠明 謂之性 自明誠 謂之敎 誠則明矣 明則誠矣

(자성명 위지성 자명성 위지교 성즉명의 명즉성의)〕”고 한 구절에서 인용한 것이다.

성(誠)은 성실히 하는 것으로 행(行)에 해당하고 밝음(明)은 이치를 밝히는 것으로 지(知)에 해당하며,

성(性)은 배우지 않고 본성대로 하는 것으로 성인(聖人)을 이르고,

교(敎)는 가르침을 받아야 비로소 선행을 하는 현인(賢人)을 이른다.

敬義齋(경의재)

‘경의(敬義)’는 『주역』「곤괘(坤卦), 문언전(文言傳)」에

“군자는 경(敬)으로서 내면을 곧게 하고 의로서 외면을 바르게 한다.

〔君子 敬以直內 義以方外(군자 경이직내 의이방외)〕”는 구절에서 인용하였다.

경(敬)으로서 내면을 수양하고 ,의(義)로서 외부적 행동의 판단 준거를 삼는다는 뜻이다.

입교당(立敎堂)

서원 중심 강당으로 ‘立敎’는 『小學』 立敎편에서 하늘로 부여받은 착한 본성에 따라

인간 윤리를 닦아가는 가르침을 바르게 세운다는 것에서 인용한 것이다.

유생들이 배워야 할 성현의 가르침인 오륜(五倫)을 바르게 세운다는 의미이며,

성현의 가르침을 받아 자기의 몸을 바로 세우고

나아가 선비로서의 사명을 바로 세우는 공부를 하였다.

동재(東齋) : 동직재(動直齋)

입교당과 만대루 사이의 마당을 가운데로 하고 동쪽과 서쪽에서 마주하고 있다.

유생들의 기숙사였던 두 건물은 똑같이 크고 작은 2개의 방과 가운데 1칸 마루로 구성되었다.

강당 쪽의 작은 방은 학생회장 격인 유사(有司)의 독방이거나 서적을 보관하는 장서실이다.

2칸 규모의 큰 방은 학생들이 단체로 기거하는 방이었다.

좌고우저(左高右低)의 원리를 쫓아 동재에는 상급생들이, 서재에는 하급생들이 기거하였다.

서재(西齋) : 정허재(靜虛齋)

입교당과 만대루 사이의 마당을 가운데로 하고 동쪽과 서쪽에서 마주하고 있다.

유생들의 기숙사였던 두 건물은 똑같이 크고 작은 2개의 방과 가운데 1칸 마루로 구성되었다.

강당 쪽의 작은 방은 학생회장 격인 유사(有司)의 독방이거나 서적을 보관하는 장서실이다.

2칸 규모의 큰 방은 학생들이 단체로 기거하는 방이었다.

좌고우저(左高右低)의 원리를 쫓아 동재에는 상급생들이, 서재에는 하급생들이 기거하였다.

제향 영역 – 내삼문, 존덕사, 전사청

제향 영역은 향사(享祀)를 지내고 이를 준비하는 공간이다.

강학영역과 제향 영역을 구분하는 입구인 내삼문,사당인 존덕사(尊德祠),

향사 음식과 제기를 준비하는 공간인 전사청(典祀廳)으로 구성되어 있다.

존덕사에는 임진왜란 당시 영의정으로 국란을 슬기롭게 극복한

류성룡과 류진의 위패를 모시고 매년 음력 3월과 9월 초정일(初丁日)에 향사를 지낸다.

위패를 모신 사당은 신성한 공간이므로 서원의 가장 높은 곳에 위치한다.

또한 입구인 내삼문에는 붉은 색칠을 하여 부정한 것이 들어오지 못하도록 막고

주변에 담장을 둘러 제향영역을 보호하였다.

향사를 준비하는 전사청은 보통 사당과 한 울타리에 두는 것이 일반적이다.

그러나 병산서원의 전사청은 별도의 담장을 둘러 각각 독립된 영역으로 분리되어 있다.

이는 향사에 올리는 음식을 철저히 지휘하고 감독하려는 목적이다.

신문(神門)

서원의 내삼문(內三門)에 해당하며, 향사(享祀) 때에 제관(祭官)들이 출입하였다.

정면 3칸의 솟을삼문으로 사당의 출입문답게 붉은 색칠을 하여 부정한 것의 접근을 막고 있다.

향사례에서 신문 앞의 마당은 중요한 장소가 된다.

외삼문 중앙 두 기둥에 주역의 8괘가 그려져 있는 것이 특징이며,

이는 서애선생의 일생과 그 시기의 시대적인 분위기를 주역의 괘로 풀어서 새겨둔 것이다

존덕사(尊德祠)

서애선생의 “학문과 덕행을 높이 우러른다.”는 뜻에서 존덕사라 하였다.

중용 27장 君子(군자) 尊德性而道問學(존덕성이도문학)

‘군자는 덕성을 존중하고 묻고 배움을 길로 삼는다’에서 취하여

위에 거처 교만하지 아니하고 아래에 일하면서 배반하지 아니하여

旣明且哲(기명차철)하고 以保其身(이보기신)한 서애선생의 삶을 찬양하는 의미가 있다.

전사청(典祀廳)

전사청은 사당에 올릴 제수를 준비하는 곳으로 사당과 한 울타리 안에 두는 것이 일반적이다.

그러나 병산서원의 경우에는 전사청과 사당이 각각 독립된 영역으로 분리되어 있다.

이는 아래쪽에 있는 주소(廚所) 건물과 중심축을 맞춤으로써

전사청으로 올라오는 제수를 마련하는 주소의 작업을 충실히 지휘 감독하기 위함이다.

존덕사의 오른편으로 자리하고 있다.

보호수(배롱나무)

장판각(藏板閣)

책을 인쇄할 때 쓰이는 목판(冊版)과 유물을 보관하던 곳으로, 입교당 후면 왼쪽으로 비켜서 있다.

정면 3칸, 측면 1칸의 도리가 없는 구조이며, 습기를 피하기 위해 정면에 모두 판문(板門)을 달았다.

화마(火魔)를 막기 위해서 다른 건물과 거리를 두어 독립적인 공간을 마련하였다.

서원의 명문도를 평가하는 주요 기준 가운데 하나는 바로 판본의 소장량이다.

따라서 책을 발간하는 목판은 서원의 소중한 재산이었다.

鄕約約文(향약약문)

◆ 父母不順者(부모불순자) - 부모에게 순종하지 않는 자

◆ 兄弟相鬩者(형제상혁자) - 형제끼리 서로 때리며 싸움을 하는 자

◆ 家道悖亂者(가도패란자) - 집안의 도리를 어기고 사리를 분별하지 못하는 자

◆ 事涉官府有關鄕風者(사섭관부 유관향풍자) - 관청의 일에 간섭하고 아름다운 풍속을 해치는 자

◆ 妄作威勢擾官行私者(망작위세 요관행사자) - 거짓으로 세력을 만들어 관리를 움직여 사리를 행하는 자

◆ 鄕長凌辱者(향장능욕자) - 지역의 덕망 있는 어른을 업신여기고 욕하는 자

◆ 守身孀婦誘脅汚奸者(수신상부 유협오간자) - 절개 지키는 청상과부를 꾀어 위협하고

몸을 더럽히는 자

已上 極罰(이상 극벌) 이상 각항에 해당하는 자는 극벌에 처한다.

◆ 親戚不睦者(친척불목자) - 친척 사이에 화목하지 않은 자

◆ 正妻疎薄者(정처소박자) - 아내를 소박하는 자

◆ 隣里不和者(인리불화자) - 이웃 동네 사람들과 화목하지 않는 자

◆ 儕輩相毆罵者(제배상구매자) - 동년배끼리 서로 구타하고 꾸짖는 자

◆ 不顧廉恥汚壞士風者(불고염치 오괴사풍자) - 염치를 돌보지 않고 선비의 품위를 파괴하는 자

◆ 恃强凌弱侵奪起爭者(시강능약 침탈기쟁자) - 강한 위세를 믿고 약한 자를 업신여겨 팀탈하고

다툼을 일으키는 자

◆ 無賴結黨多行狂悖者(무뢰결당 다행광패자) - 교활하게 작당하여 인륜에 어긋나는 일을 자주 하는 자

◆ 公私聚會是非官政者(공사취회 시비관정자) - 공사나 사사의 모임에서 관청 정사의 옳고 그름을

논평하는 자

◆ 造言構虛陷人罪累者(조언구허 함인죄루자) - 함부로 거짓말을 만들어 남에게 죄를 씌우는 자

◆ 患難力及坐視不求者(환난역급 좌시불구자) - 남이 어려움에 처해 있는 것을 보고도 도와주지 않은 자

◆ 受官差任憑公作弊者(수관차임 빙공작폐자) - 관직에 있으면서 공직을 빙자하여 민폐를 끼치는 자

◆ 婚姻喪祭無故過時者(혼인상제 무고과시자) - 남의 혼인과 초상 제사에 일이 없으면서 돌보지 않은 자

◆ 不有執綱不從鄕令者(불유집강 부종향령자) - 기강을 잡지 않고 향령에 복종하지 않은 자

◆ 不服鄕論反懷仇怨者(불복향론 반회구원자) - 향론에 복종하지 않고 도리어 원망하고 원수같이

생각하는 자

◆ 執綱徇私冒入鄕參者(집강순사 모입향참자) - 기강을 잡아야 할 사람이 사사롭게 함부로 향론에

참견하는 자

◆ 舊官餞亭無故不參者(구관전정 무고불참자) - 옛 관리를 전송하는 자리에 연고 없이 불참하는 자

已上 中罰(이상 중벌) 이상 각 항에 해당하는 자는 중벌에 처한다.

◆ 公會晩到者(공회만도자) - 공식회의에 늦게 도착하는 자

◆ 紊座失儀者(문좌실의자) - 좌중을 어지럽게 하며 품위를 잃은 자

◆ 座中喧爭者(좌중훤쟁자) - 모임에서 떠들고 다투는 자

◆ 公座退便者(공좌퇴편자) - 공식적인 자리에서 자기 편리만 바라는 자

◆ 無故先出者(무고선출자) - 이유 없이 먼저 나가는 자

已上 下罰(이하 하벌) 이상 각 항에 해당하는 자는 하벌에 처한다.

기념식수(Plant Dedication)

미국 제41대 George H. W. Bush 대통령과 부인 Barbare Bush 여사께서

병산서원 방문 기념으로 심으셨다.

2005년 11월 13일

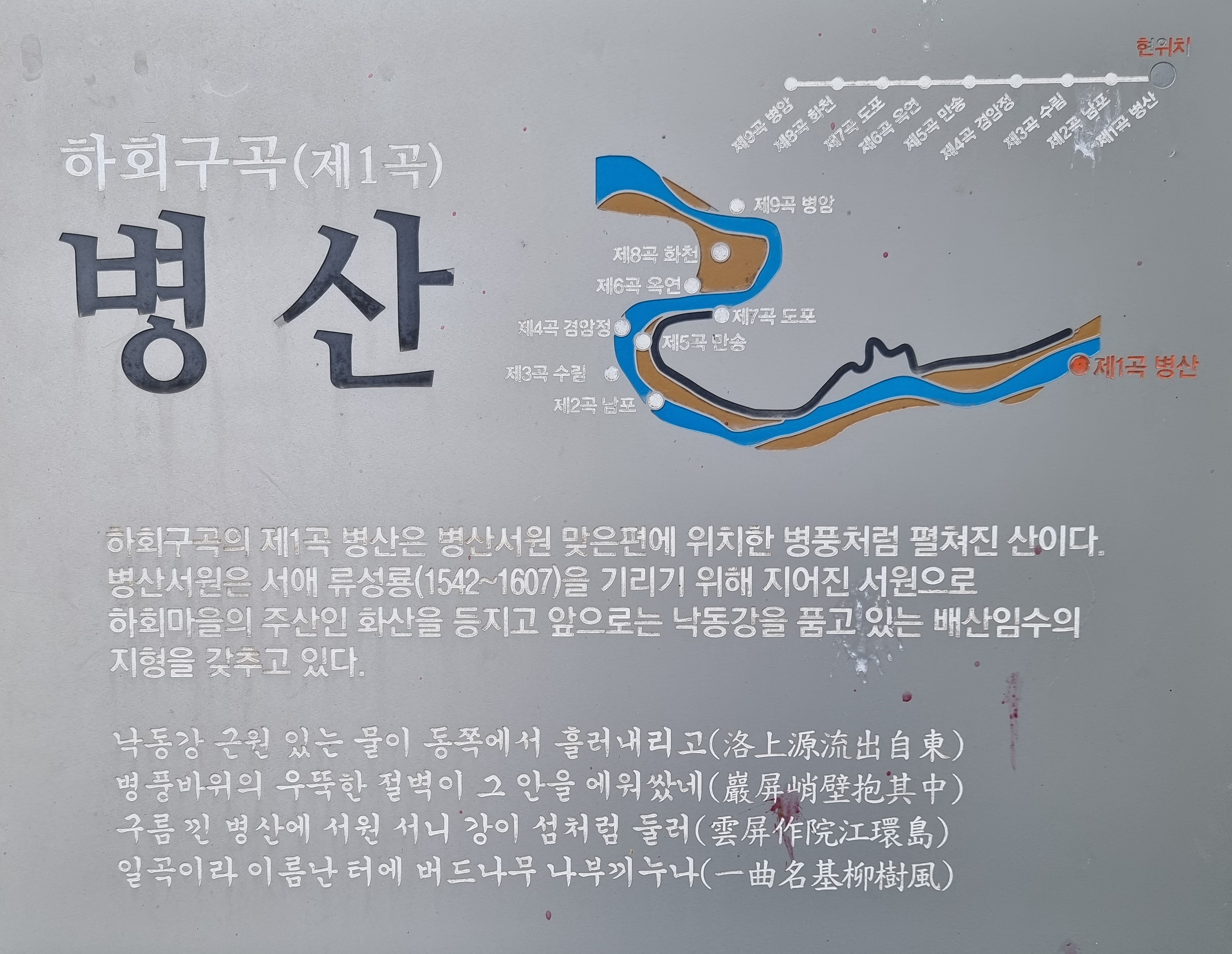

하회 구곡 제1곡, 병산(屛山)

하회 구곡(河回九曲)의 제1곡 병산은 병산서원 맞은편에 위치한 병풍처럼 펼쳐진 산이다.

병산서원은 서애 류성용을 기리기 위해 지어진 서원으로 하회마을의 주산인 화산을 등지고

앞으로는 낙동강을 품고 있는 배산임수(背山臨水)의 지형을 갖추고 있다.

洛上源流出自東(낙상원류출자동) 낙동강 근원 있는 물이 동쪽에서 흘러내리고

巖屛峭壁抱其中(암병초벽포기중) 병풍바위의 우뚝한 절벽이 그 안을 에워쌌네

雲屛作院江環島(운병작원강환도) 구름 낀 병산에 서원 서니 강이 섬처럼 둘러

一曲名基柳樹風(일곡명기류수풍) 일곡이라 이름난 터에 버드나무 나부끼누나.

병산서원 만대루 국가지정문화재 보물 지정

2021년 서원건축의 백미 '만대루'

사적 제260호 병산서원

병산서원 유네스코 세계유산 등재

병산서원은 '한국의 서원'은 "문화적 전통, 또는 현존하거나 소멸된 문영과

관계되면서 독보적이거나 적어도 특출한 증거를 지니고 있는 것"이라는

세계유산 등재기준을 인정받아 2019년 7월 제43차 유네스코 세계유산위원회에서

"한국의 서원'이란 이름으로 세계유산목록에 등재되었다.

세계유산, 한국의 서원(Seowon, Korean Neo-Confucian Academies)

한국의 서원은 2019년 등재된 유네스코 세계유산이다.

2019년 7월 6일일 아제르바이잔(Azerbaijan) 바쿠(Bakı)에서

제43차 유네스코 세계유산위원회는 한국의 서원 9곳을 세계유산에 등재하였다.

소수서원(경북 영주), 남계서원(경남 함양), 옥산서원(경북 경주),

도산서원(경북 안동), 필암서원(전남 장성), 도동서원(대구 달성),

병산서원(경북 안동), 무성서원(전북 정읍), 돈암서원(충남 논산)

조선시대의 서원은 사립 교육기관을 대표하는 시설로서,

중세 동아시아의 중요한 사상 중의 하나인 성리학이 조선에 전래되어

조선 사회에 정착‧형성한 산실로써, 중국의 주희가 집대성한 성리학이

서원에서 중국, 일본과 다른 모습으로 발전하였다.

조선시대의 서원은 성리학인 지향하는 자연관과

한국의 문화적 전통이 반영된 교육 유산의 특출한 전형으로,

특히 서원의 건축 공간은 성리학적 가치관, 세계관, 자연관이 반영된 물리적 표상이다.

병산서원(屛山書院) – 사적 제260호

서애 류성룡(西厓 柳成龍, 1542~1607)이 선조 8년(1575)에

지금의 풍산읍에 있던 풍악서당을 이곳으로 옮겨온 것이 병산서원의 처음 모습이다.

류성룡은 선조 때 도체찰사와 영의정을 지냈던 정치가이며 유학자로,

1607년에 타계한 뒤 1614년에 그를 따르던 제자와 유생들이 이곳에 위판을 모시는 사당을 세웠다.

이로써 학문을 연구하는 강학(講學) 공간과 제사를 지내는 제향(祭享) 공간을 모두 갖춘

정식 서원이 되었으며,철종 14년(1863)에 ‘병산(屛山)’ 이라는 사액을 받았다.

고종 때 흥선대원군이 서원철폐령을 내렸을 때에도

헐리지 않고 그대로 살아남은 47개의 서원과 사당 중 하나이다.

서원의 정문인 복례문과 만대루를 지나면 강당과 동재,서재가 있다.

동재 뒤편으로 서 있는 것은 서원 관리인이 살았던 고직사(庫直舍)이고,

입교당의 서쪽 뒤편에 서 있는 것은 목판과 유물을 보관하는 장판각(藏板閣)이다.

입교당의 동쪽 뒤편에 있는 계단을 오르면 사당으로 들어가는 내삼문과

사당인 존덕사(尊德祠)가 있고,내삼문 동쪽에는 전사청(典祀廳)이 있다.

병산서원은 서원이 번성하던 시기의 한 본보기로 여겨질 만큼

지은 솜씨가 빼어나고 보존이 잘 되어있으며,

주변의 아름다운 자연과 조화를 이루도록 지은 점에서

‘한국 서원 건축의 백미'로 이름나 있다.

경상북도 안동시 풍천면 병산길 386 (병산리)

Byeongsan Seowon

Byeongsan seowon is a Confucian academy founded in 1575 by Ryu Seong-ryong (1542-1607),

a highly esteemed Confucian scholar who served as Prime Minister under King Seonjo,

the 14th monarch of Joseon. Ryu Seong-ryong passed away in 1607, and his followers

built a shrine here in 1614 to house his tablet to pay tribute to him. With the establishment

of the shrine, Byeongsan seowon became a formal Confucian academy with educational

facilities for scholarly inquiry and education of the younger generation and a shrine for

memorial services. In 1863, King Cheoljong bestowed a hanging board on this seowon

inscribed by the king's own hand with the four characters "Byeongsan seowon"

Thenceforth known by this name, Byeongsan seowon was one of the royally chartered

private academies. In 1871, Daewongun, father of King Gojong, shuttered all but

forty-seven private academies across the country. Byeongsan seowon was one of the

forty-seven. Bongnyemun gate, the main entrance, leads to Mandaeru pavilion

and Ipgyodang, a lecture hall with dormitories called dongjae to the right and seojae

to the left. To the rear of dongjae stands Gojiksa, a residence for the academy caretaker.

The building to the rear of Ipgyodang to the west is Jangpangak, a storage space

for wooden printing blocks and relics. The stairs to the rear of lpgyodang to the east

lead to Naesammun, which is the gate to Jondeoksa shrine. To the east of Naesammun

is Jeonsacheong, the house where preparations for sacrificial rites are done.

Byeongsan seowon is considered a model of architecture from the heyday of Confucian

academies. It is well preserved and was built to be in harmony with the beautiful

natural surroundings.