-

조선왕조실록(朝鮮王朝實錄) - 국보(國寶)국내 나들이/문화재(文化財)를 찾아 2020. 10. 15. 04:02

조선왕조실록(朝鮮王朝實錄) - 국보(國寶)

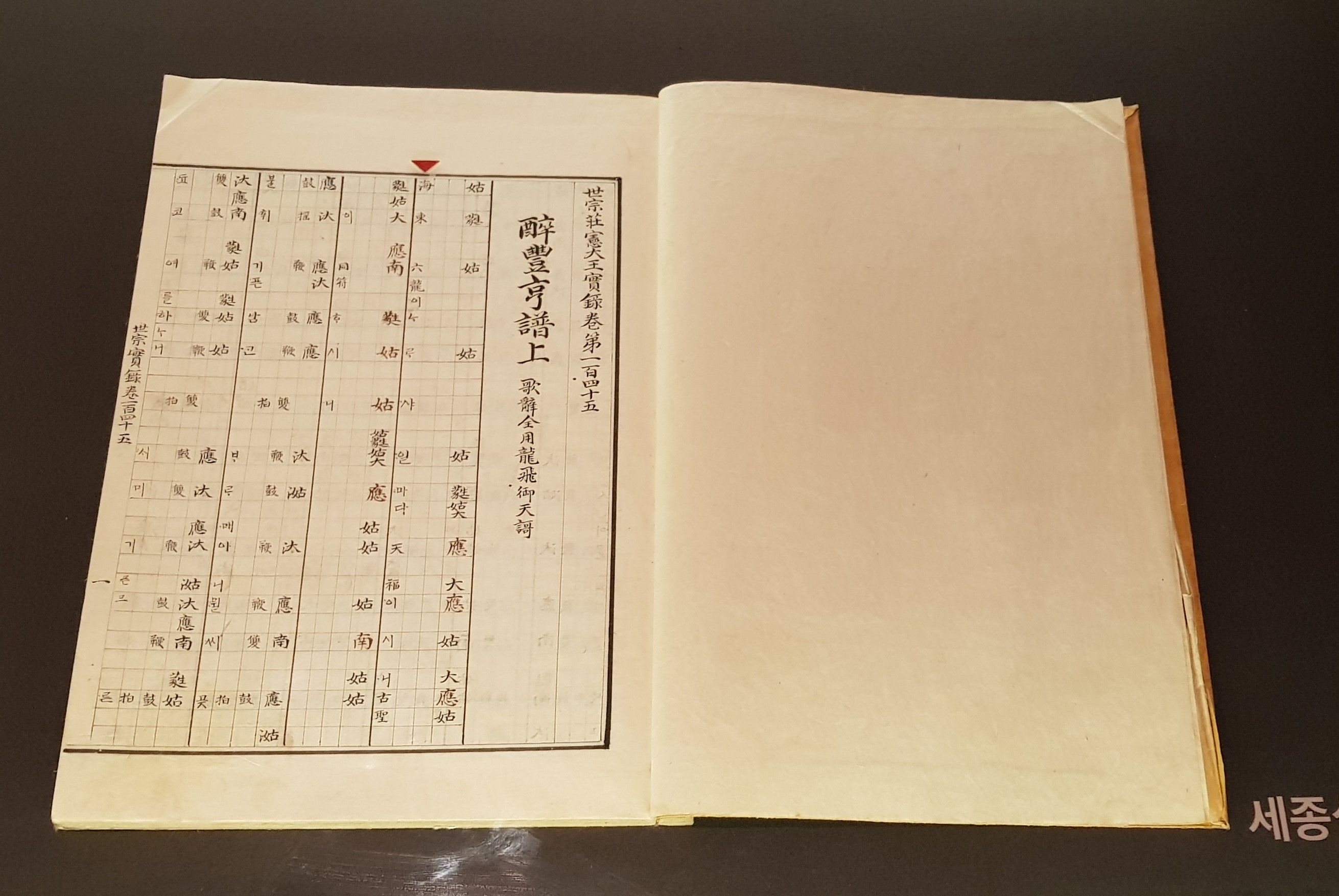

조선왕조실록 정족산사고본(朝鮮王朝實錄 鼎足山史庫本) - 국보 제151-1호

조선왕조실록 태백산사고본(朝鮮王朝實錄 太白山史庫本) - 국보 제151-2호

조선왕조실록 오대산사고본(朝鮮王朝實錄 五臺山史庫本) - 국보 제151-3호

조선왕조실록 적상산사고본(朝鮮王朝實錄 赤裳山史庫本) - 국보 제151-4호

조선왕조실록 봉모당본(朝鮮王朝實錄 奉謨堂本) - 국보 제151-5호

조선왕조실록 낙질 및 산엽본(朝鮮王朝實錄 落帙 및 散葉本) - 국보 제151-6호

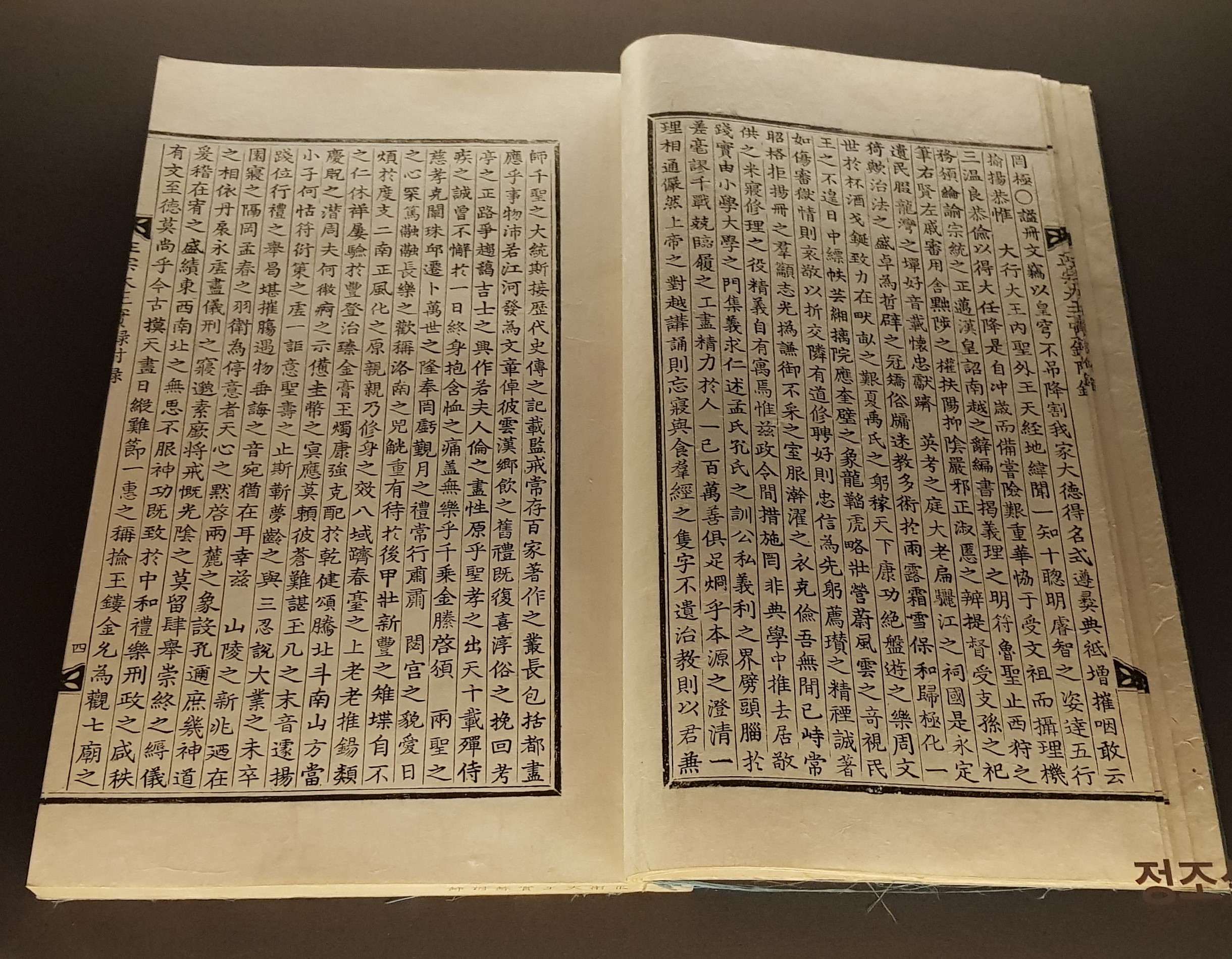

조선왕조실록은 조선 태조(太祖)에서부터 조선 철종(哲宗) 때까지 25대 472년간(1392∼1863)의 역사를

편년체(編年體: 역사적 사실을 일어난 순서대로 기술하는 역사 서술의 한 방식)로 기록한 책이다.

규장각에 소장되어 있는 정족산사고본을 기준으로 볼 때

완질 분량이 1,187책에 이르는 방대한 기록이다.

조선시대의 정치·사회·외교·경제·군사·법률·문화 등 각 방면의 역사적 사실을 망라하고 있으며,

역사적 진실성과 신빙성이 매우 높다.

이와 같은 가치를 국제적으로도 인정받아 1997년 10월 유네스코 세계기록유산에 등재되었다.

실록 편찬은 국왕이 서거하고 다음 왕이 즉위한 후에 이루어졌다.실록 편찬을 담당하는 임시 기관으로 실록청을 설치하고 편찬관을 임명한 다음,

사관(史官)이 작성한 사초(史草)와 시정기(時政記), 『승정원일기(承政院日記)』·

『일성록(日省錄)』등의 정부 기록, 개인 문집 등을 이용하여 실록을 편찬하였다.

또, 국왕이라도 함부로 실록이나 사초를 볼 수 없도록 함으로써

사관들이 공정하게 역사를 기록할 수 있는 제도적 장치를 마련하였다.

완성된 실록은 국가의 중요 서적을 보관하는 서고인 사고(史庫)에서 보관하였다.조선 전기에는 서울에 있던 춘추관과 충주·성주·전주사고에 보관했는데,

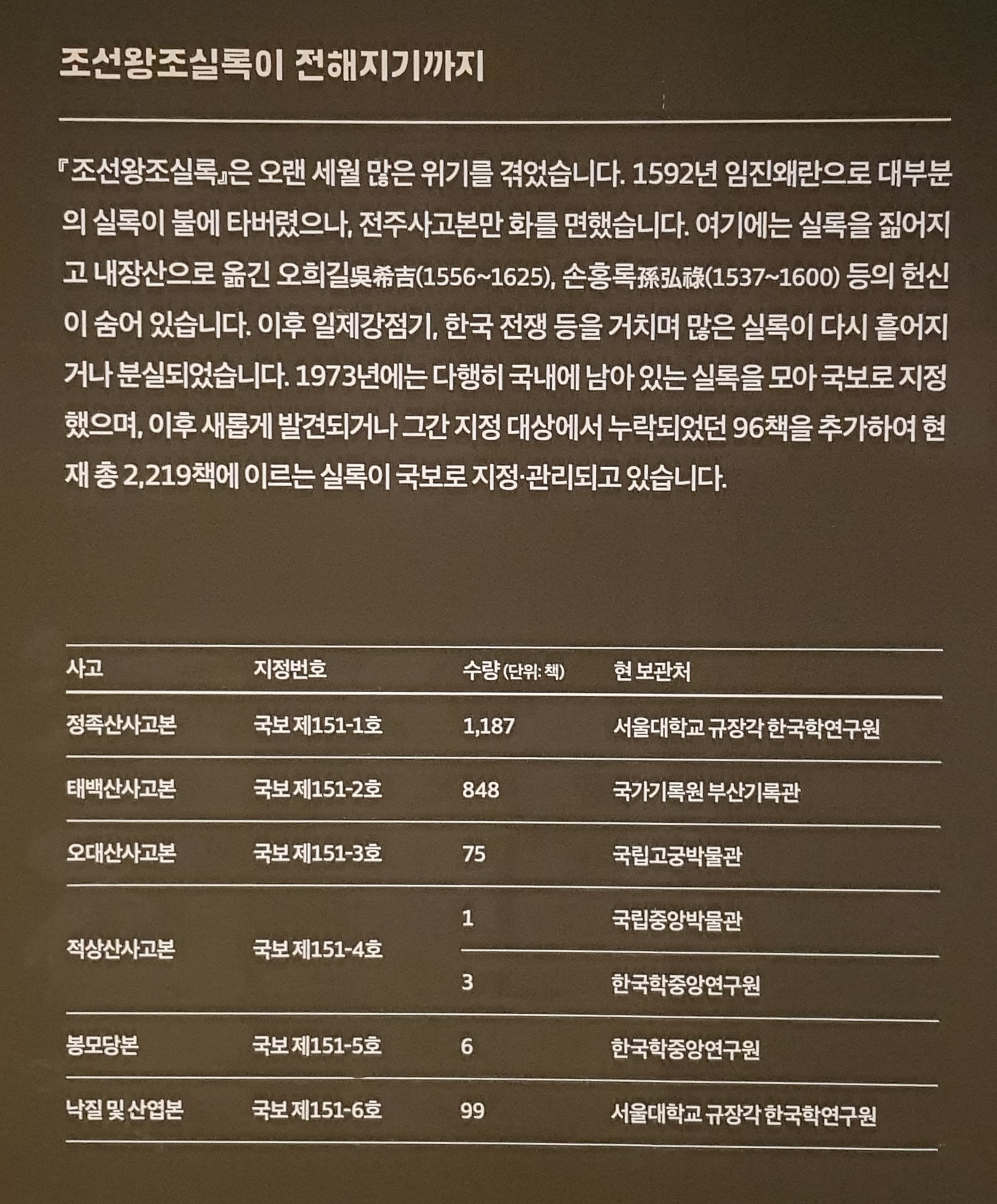

임진왜란을 거치면서 춘추관과 충주· 성주사고의 실록은 소실되었고 전주사고본만 남게 되었다.

이에 전쟁이 끝난 후 1603년(선조 36) 7월부터 1606년 3월까지 전주사고본을 바탕으로

4부를 재간행하여 춘추관, 강화, 태백산, 묘향산(뒤에 적상산으로 이전), 오대산 등

5곳의 사고에 보관하였다.이후 실록은 5부씩 간행되어 각 사고마다 한 부씩 보관되었다.

규장각 소장 정족산사고본 실록은 조선 전기의 전주사고본 실록이 이어진 것이다.1439년(세종 21) 전주사고의 설치가 결정됨에 따라 1445년(세종 27)에 춘추관과 충주사고본에 소장된

태조~태종실록을 등사함으로써 전주사고본 실록이 처음 제작되었고,

이후 실록이 편찬될 때마다 전주사고에 1부씩 보관하였다.

1592년(선조 25) 임진왜란이 발발하자 전주 유생 안의(安義), 손홍록(孫弘錄) 등이

전주사고본 실록을 내장산으로 옮김으로써 실록이 병화(兵火)를 면하게 되었다.

전주사고본 실록은 1593년에 조선 정부에 인계되었고, 전란 중에 강화도·묘향산 등지에서 보관되었다.

전란이 끝난 후 전주사고본을 토대로 태조부터 명종까지의 실록 4부를 추가 간행한 다음,

전주사고본은 강화사고에 소장되었다.

강화사고는 병자호란을 겪으면서 상당한 피해를 입었다.1653년(효종 4)에도 화재로 일부 서적이 소실되었고,

1665년(현종 6)에 손상된 사고 건물을 보수하였다.

이후 1678년(숙종 4)에 정족산에 새로 사고를 짓고 실록을 비롯한

강화사고 소장 서적들을 정족산사고로 이관하였다.

정족산사고본 실록은 1910년 일제에 의해 서울로 이관, 규장각 도서로 편입되어조선총독부의 관리를 받다가, 1928~1930년에 경성제국대학 도서관으로 다시 이관되었다.

1945년 광복 이후 서울대학교 도서관에서 정족산사고본 실록을 관리했으며,

1990년 서울대학교 규장각이 독립 기관으로 분리되면서

규장각이 정족산사고본 실록의 소장, 관리 책임을 맡게 되었다.

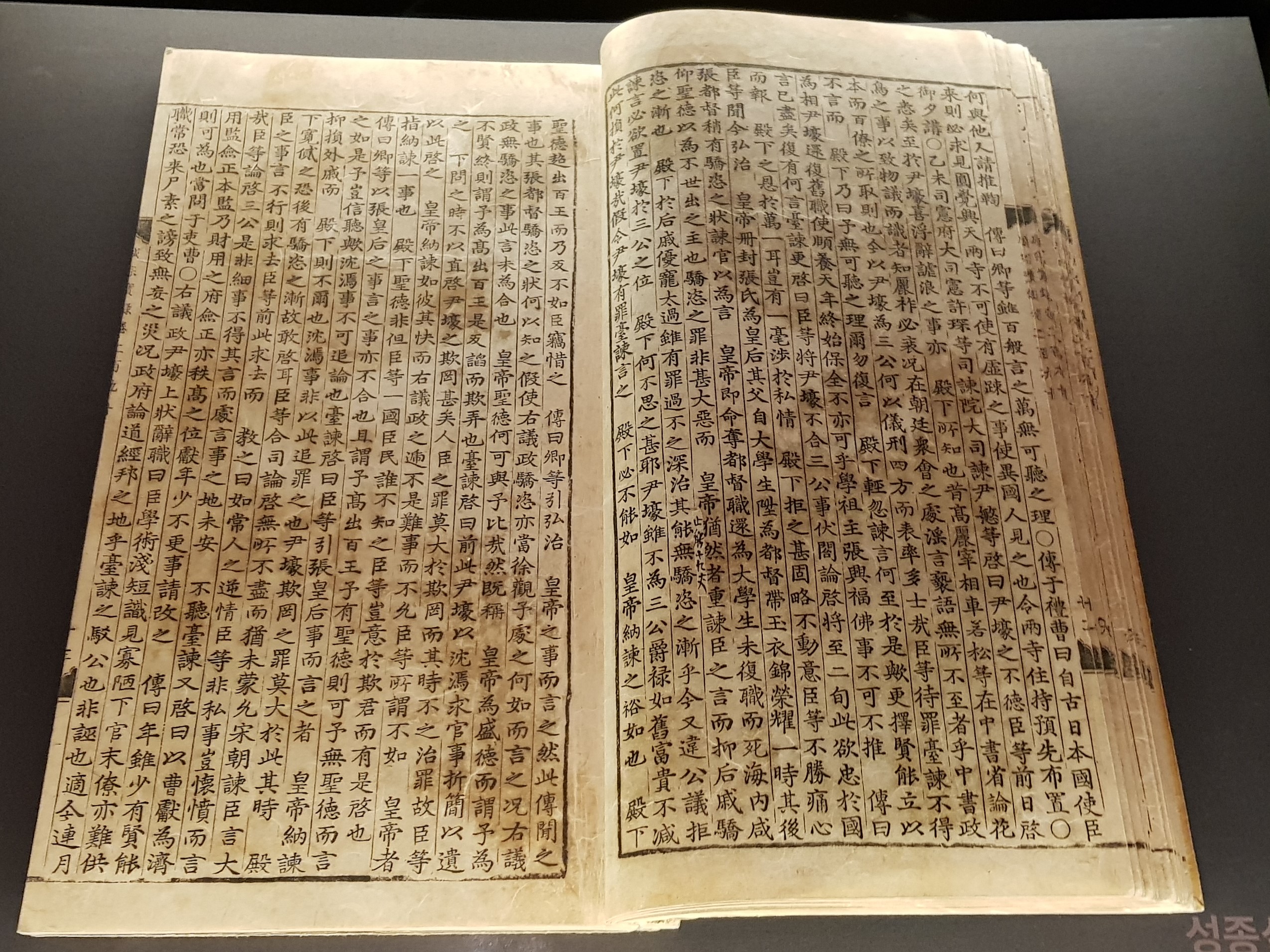

성종실록

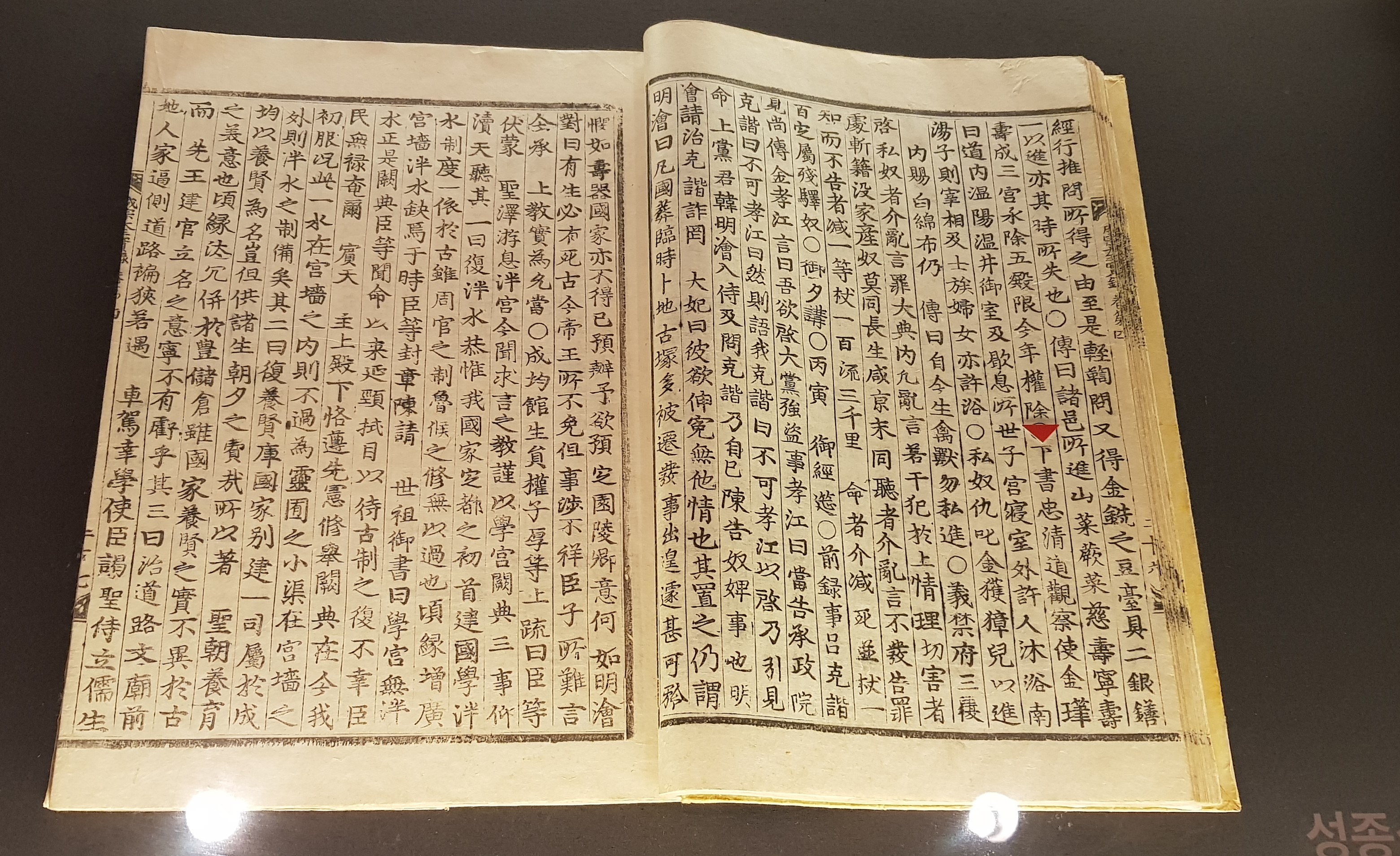

효종실록

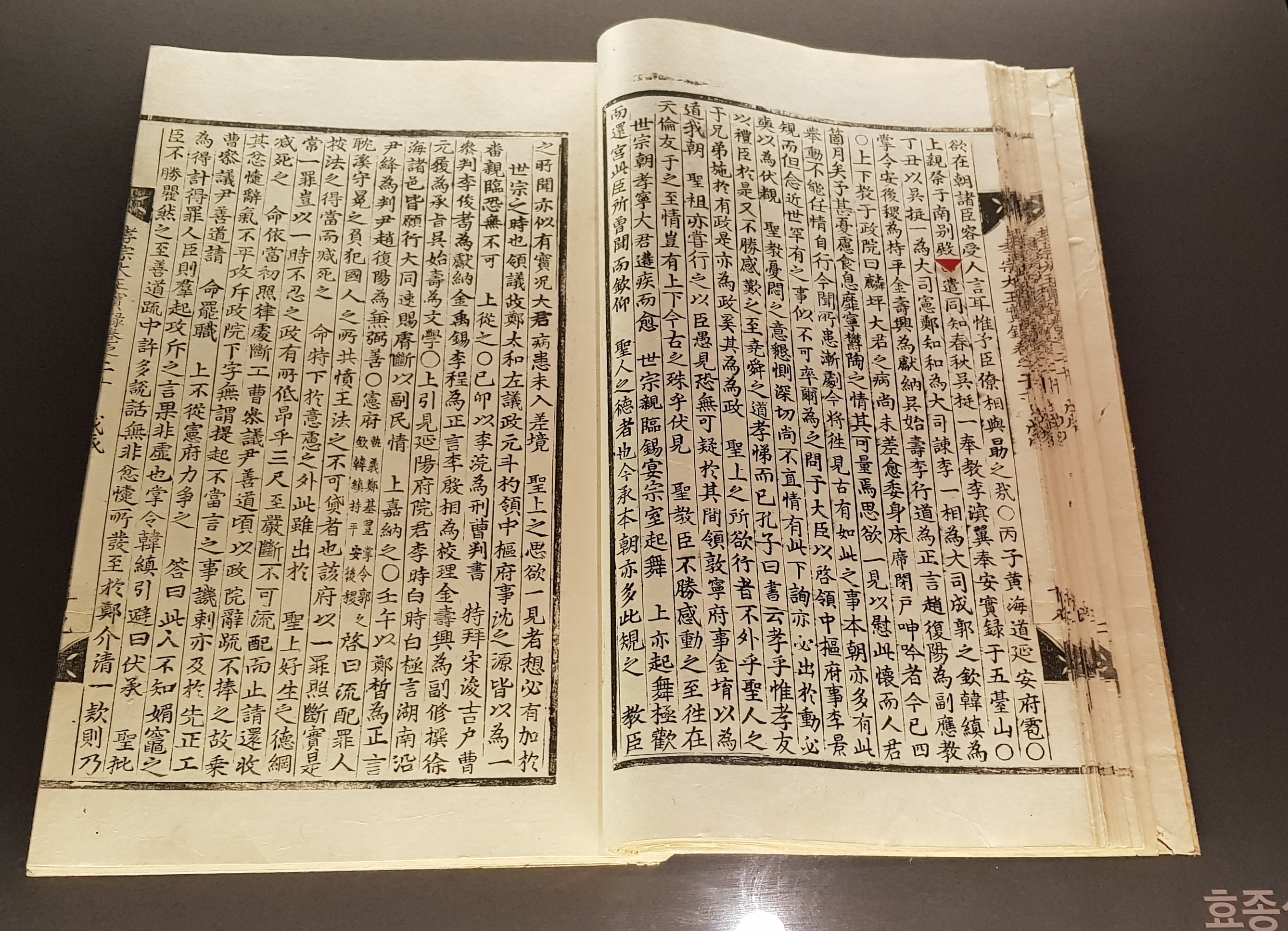

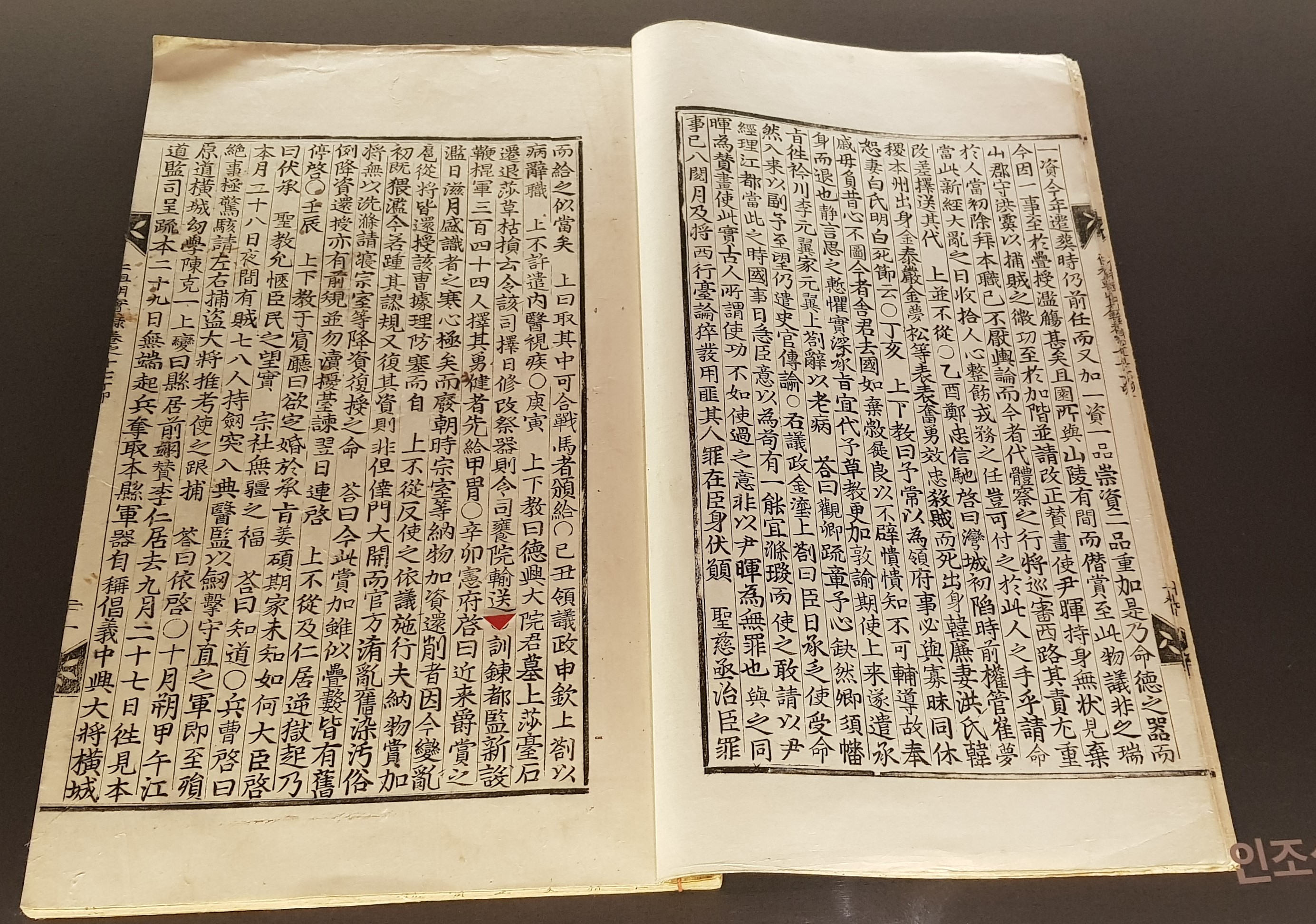

인조실록

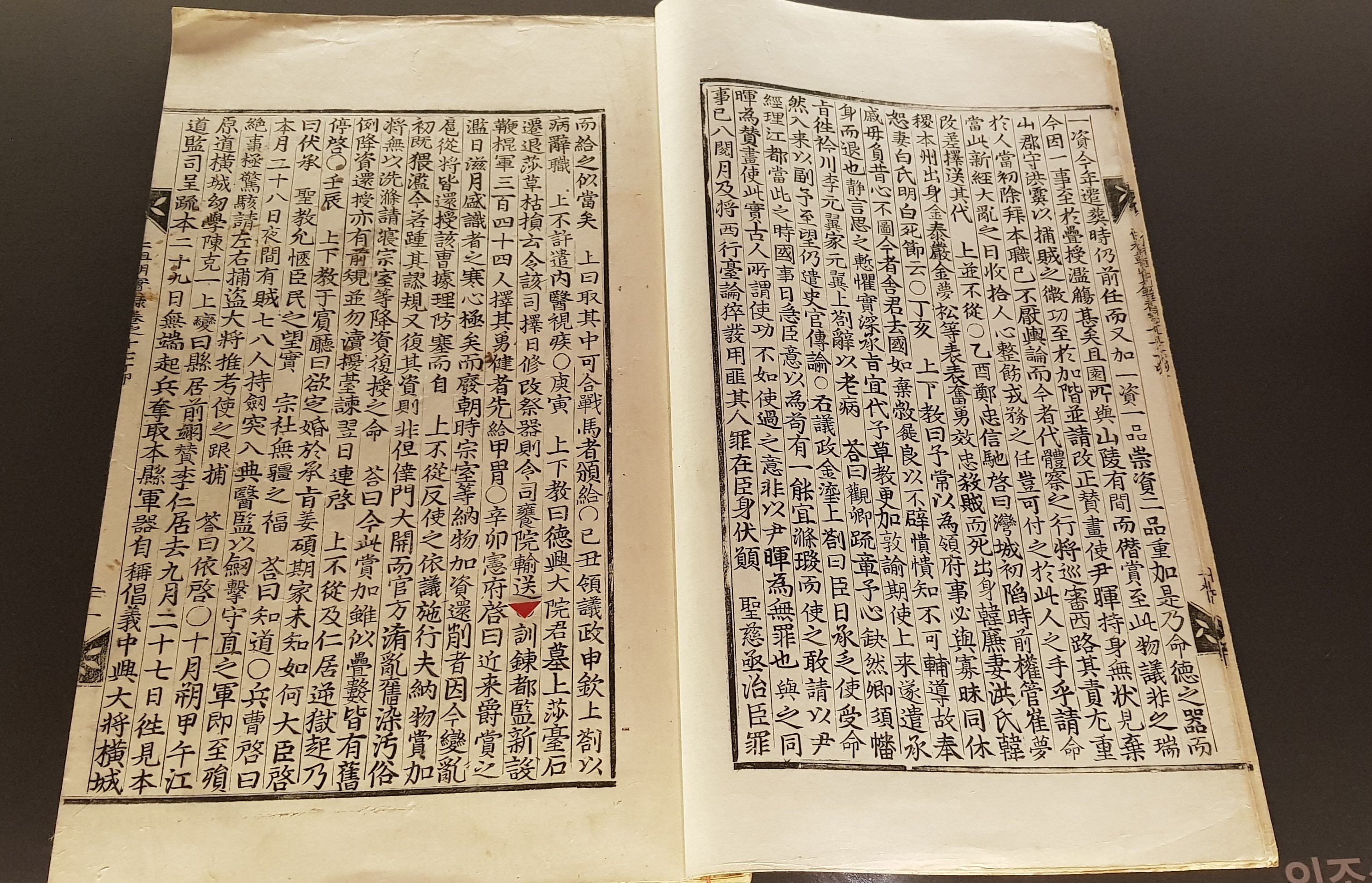

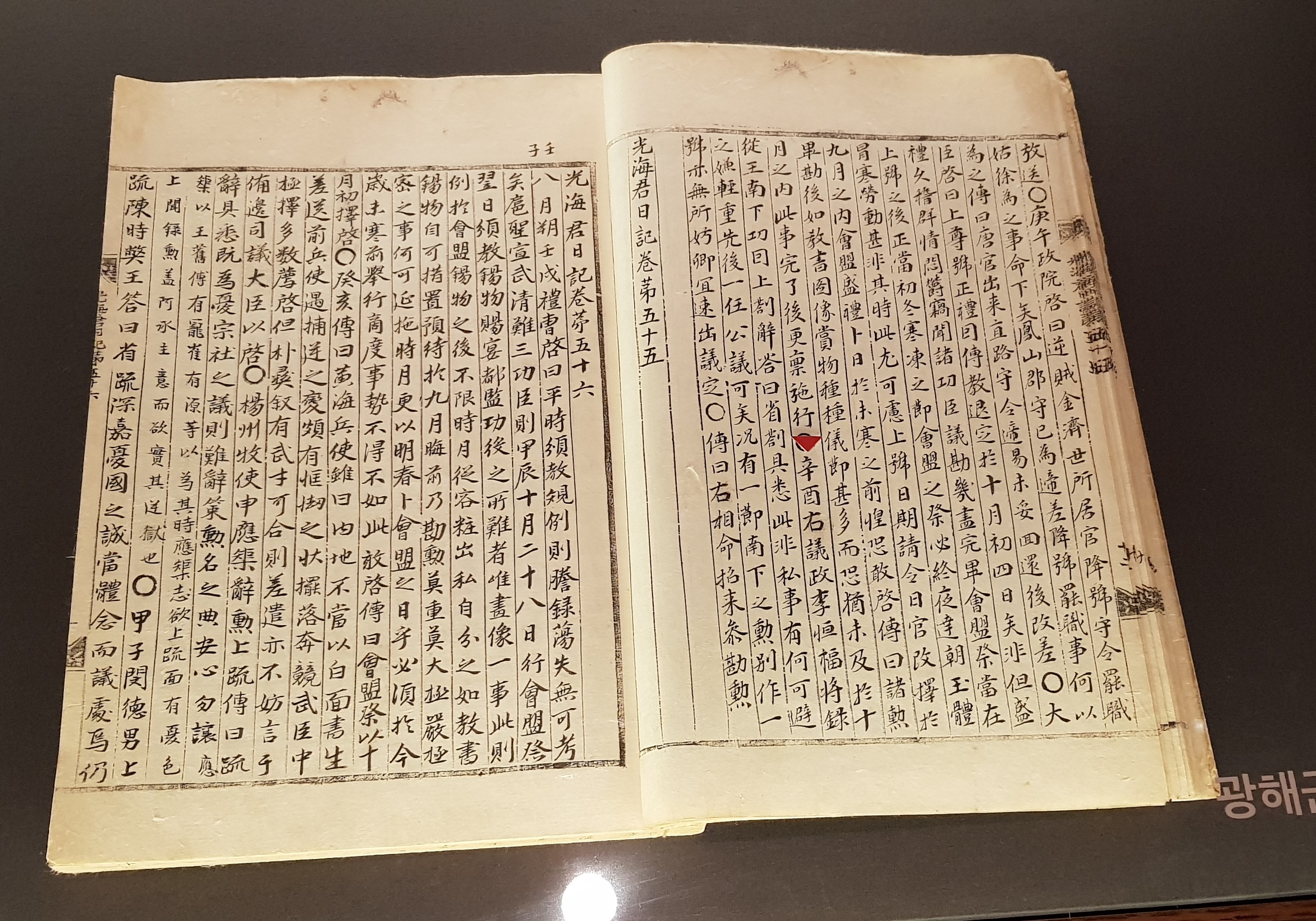

광해군일기

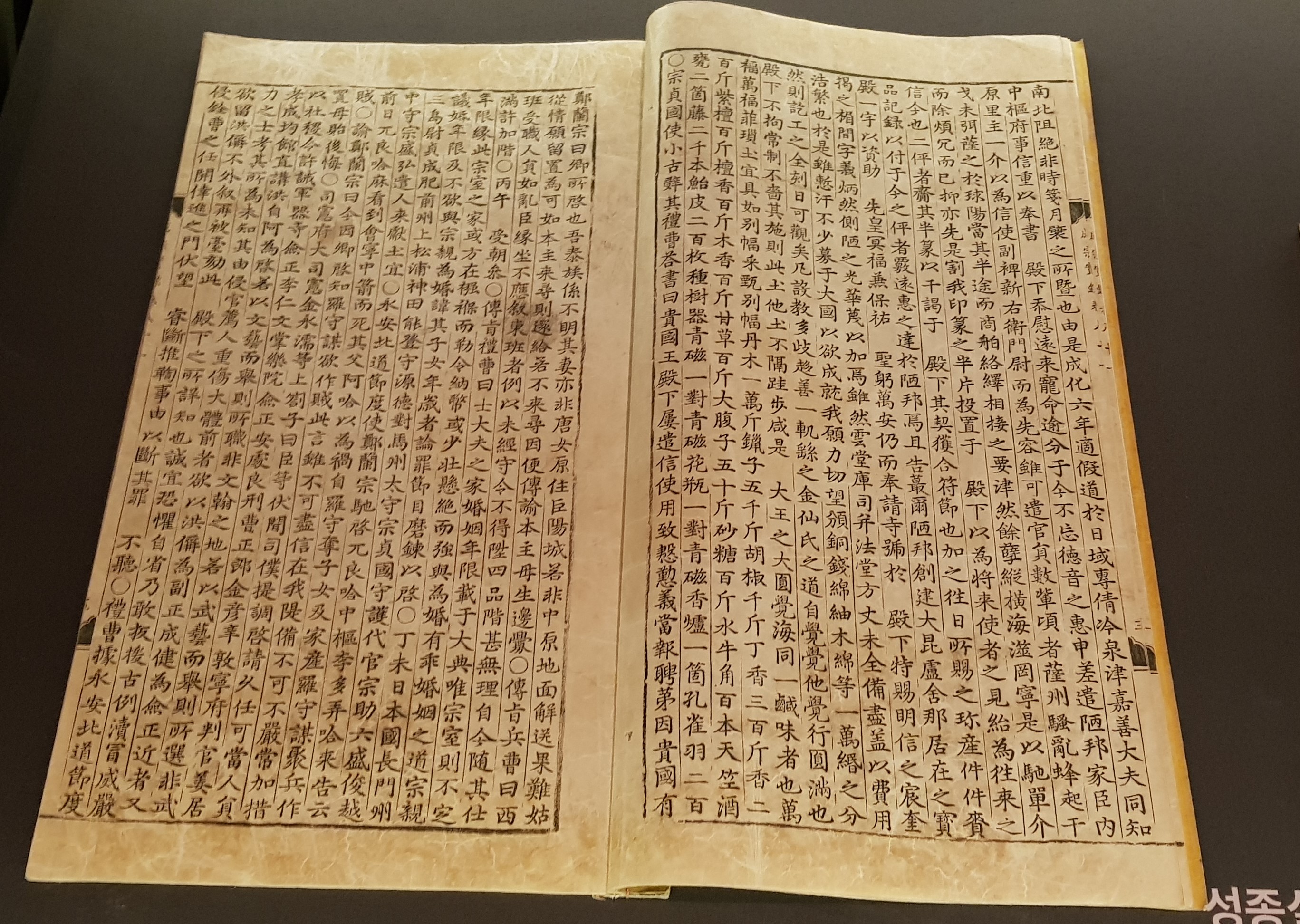

세종실록

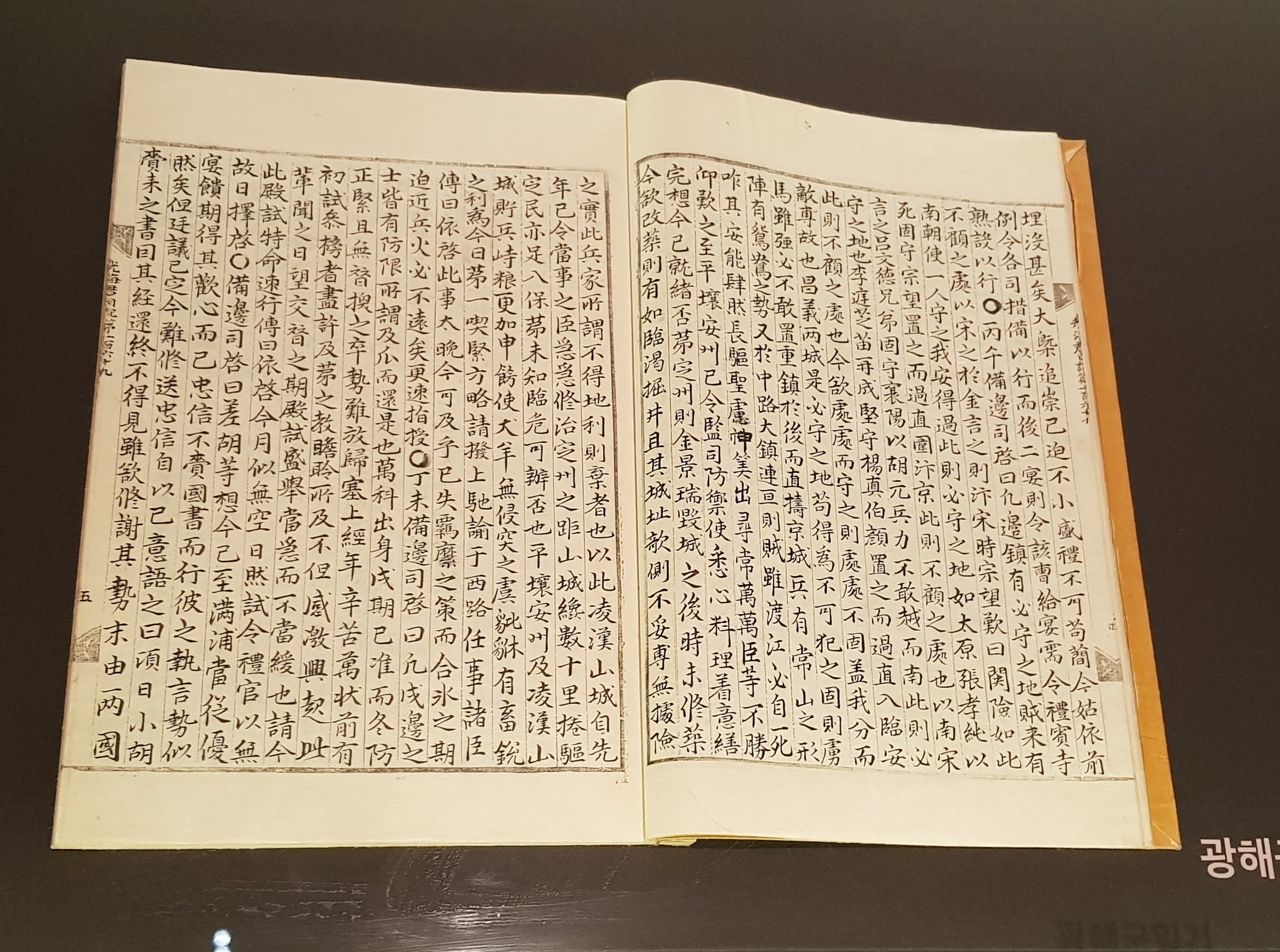

정조실록

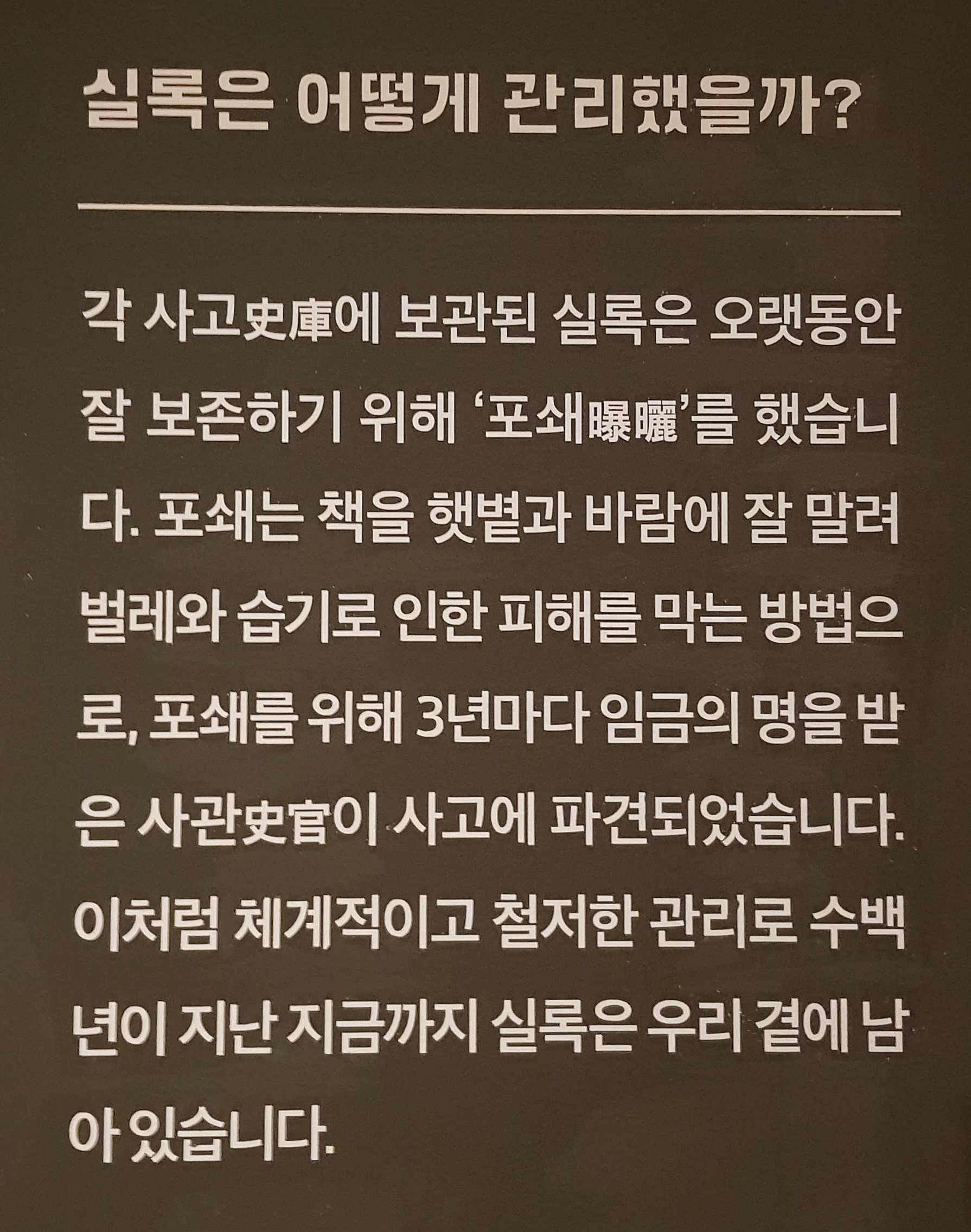

실록은 어떻게 관리했을까?

각 사고(史庫)에 보관된 실록은 오랫동안 잘 보존하기 위해 포쇄(曝曬)를 했다.

포쇄는 책을 햇볕과 바람에 잘 말려 벌레와 습기로 인한 피해를 막는 방법으로,

포쇄를 위해 3년마다 임금의 명을 받은 사관(史官)이 사고에 파견되었다.

이처럼 체계적이고 철저한 관리로 수백 년이 지난 지금까지 실록은 우리 곁에 남아 있다.

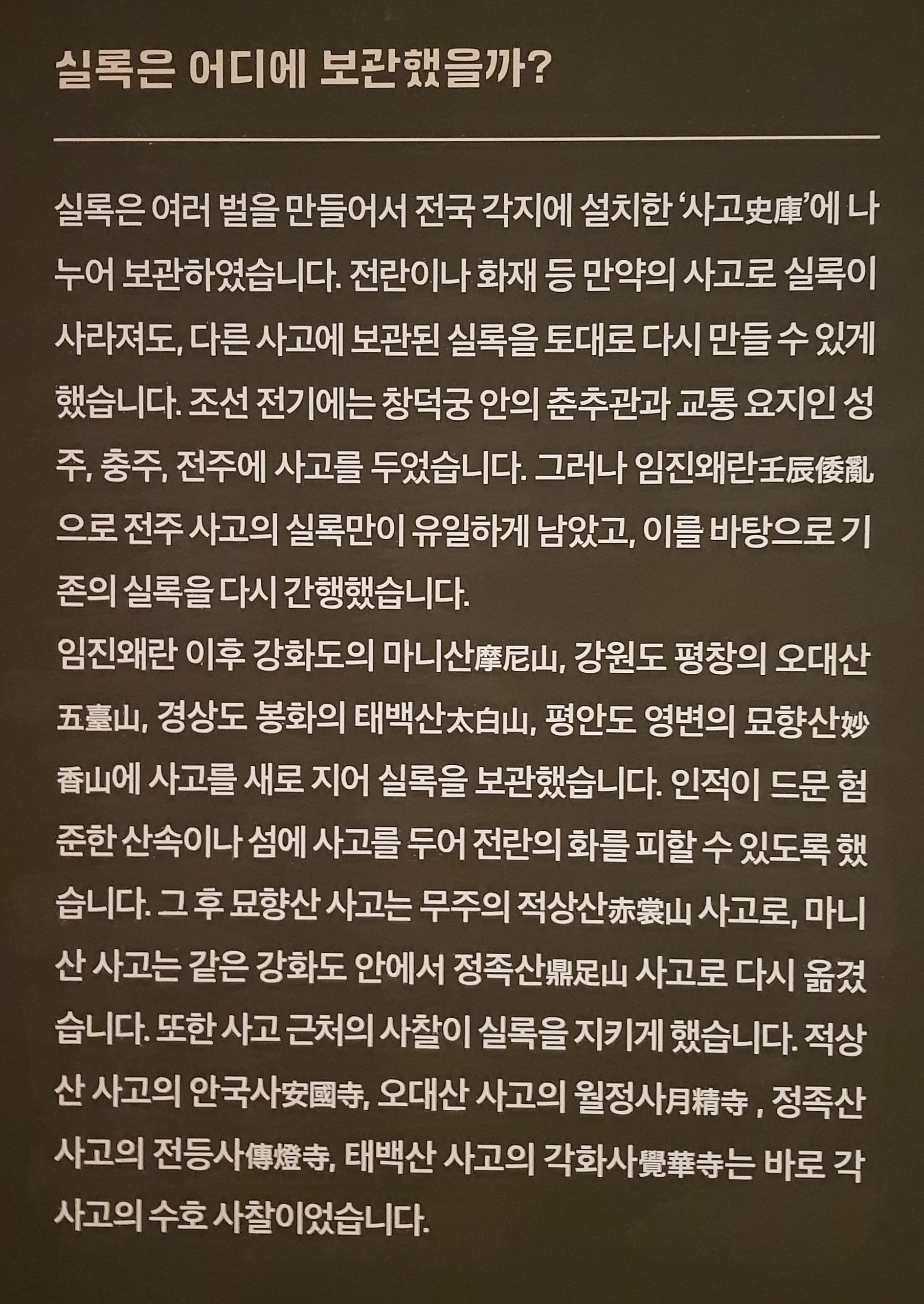

실록(實錄)은 어디에 보관했을까?

실록은 여러 벌을 만들어 전국 각지에 설치한 사고(史庫)에 나누어 보관했다.

전란이나 화재 등 만약의 사고로 실록이 사라져도

다른 사고에 보관된 실록을 토대로 다시 만들 수 있게 했다.

조선 전기에는 창덕궁(昌德宮) 안의 춘추관(春秋館)과 교통 요지인 성주, 충주, 전주에 사고를 두었다.

그러나 임진왜란(壬辰倭亂)으로 전주 사고의 실록만이 유일하게 남았고,

이를 바탕으로 기존의 실록을 다시 간행했다.

임진왜란 이후 강화도의 마니산(摩尼山), 강원도 평창의 오대산(五臺山), 경상도 봉화의 태백산(太白山),

평안도 영변의 묘향산(妙香山)에 사고를 새로 지어 실록을 보관했다.

인적이 드문 험준한 산속이나 섬에 사고를 두어 전란의 화를 피할 수 있도록 했다.

그 후 묘향산 사고는 무주의 적상산(赤裳山) 사고로,

마니산 사고는 같은 강화도 안에서 정족산 사고로 다시 옮겼다.

또한 사고 근처의 사찰이 실록을 지키게 했다.

적상산 사고의 안국사(安國寺), 오대산 사고의 월정사(月精寺), 정족산 사고의 전등사(傳燈寺),

태백산 사고의 각화사(覺華寺)는 바로 각 사고의 수호 사찰이었다.

'국내 나들이 > 문화재(文化財)를 찾아' 카테고리의 다른 글

현화사 석등(玄化寺 石燈) (0) 2020.10.17 원주 흥법사지 진공대사탑 및 석관 - 보물 제365호 (0) 2020.10.16 천수사 오층석탑(泉水寺 五層石塔) - 비지정 문화재 (0) 2020.10.14 전 원주 흥법사지 염거화상탑 - 국보 제104호 (0) 2020.10.13 천상열차분야지도(天象列次分野之圖) - 국보 제228호 (0) 2020.10.12