-

추줄산 위봉사(崷崒山 威鳳寺)국내 나들이/사찰(寺刹), 불교(佛敎) 2022. 1. 31. 19:06

추줄산 위봉사(崷崒山 威鳳寺)

위봉사는 전라북도 완주군 소양면 추줄산(崷 山+卒 山) 아래 위봉산성 내에 위치하고 있다.

위봉산성의 형상은 산세가 높이 솟아 굽이굽이 꿈틀거리고 험준한 것이

용이 똬리를 틀고 봉황이 날아오르는 형세를 갖추어 위봉(威鳳)이라 하였다.

위봉사 중수기에 고려말 최용각(崔龍角)이 말을 타고 산천을 누비다

고산에 이르러 남쪽을 바라보니 세 마리의 봉황이 에워싸고 있는 형국이어서

가람(伽藍)을 조성하고 위봉사(圍鳳寺)라 하였다.

고려말 보조국사 지눌이 송광사 옆을 지나다 나무오리 3마리를 날려 보내

그중 1마리가 내려앉은 곳에 위봉사를 창건하였다는 전설도 전해온다.

1360년 고려 공민왕 스승인 보세존자, 나옹화상이 중창하였고,

1466년(세조 12) 경 선석대사–석잠대사(善釋大師-釋岑大師)가 중수를 논의한 끝에

여러 해 돈을 모아 60여 년 만에 극락전(極樂殿)을 중수하였다.

고려시대의 위봉사(圍鳳寺)는 조선시대에 위봉사(威鳳寺)로 바뀌었다.

1894년 동학농민군이 전주부성에 입성하자 경기전(慶基殿)에 봉안된

태조어진과 위패를 위봉산성의 행궁으로 이안하기로 하였으나

행궁이 퇴폐(頹廢)하여 둘 수 없어서 부득이 위봉사의 대웅전에 임시로 모셨다,

그 후 위봉사는 전주 경기전의 속사(屬寺)로 삼았으며 위봉산성 밖에 산내 암자인 태조암이 있다.

위봉사의 보광명전은 1835년(현종 1)에 대웅전을 개축 하면서 편액을 걸었으며,

1977년 보물 제608호로 지정받아 조선시대 목조불전 건축으로 문화재로 평가받았다.

보광명전의 후불백리면벽화에 그려진 백의관음보살입상(白衣觀音菩薩立像)은

문화재 가치가 높은 벽화로 평가하고 있다.

위봉사는 대한불교조계종 제17교구 본사인 김제시 금산사(金山寺)의 말사로 소속되어 있다.

전라북도 완주군 소양면 위봉길 53 (대흥리) 추줄산 위봉사

對上以敬(대상이경) 윗사람을 대함에 공경으로써

對下以慈(대하이자) 아랫사람을 대함에 자비로써

對人以和(대인이화) 사람을 대함에 온화함으로써

對事以眞(대사이진) 일을 대함에 진실로써

위봉사 사천왕문(威鳳寺 四天王門)

위봉사 사천왕문은 불법을 수호하는 외호신(外護神)을 모신 건물이다.

이곳에는 수미산(須彌山)의 4주(洲)를 수호하는 신(神)인 사천왕상을 안치하여 사찰을 지키고

악귀를 내쫓아 불도를 닦는 사람들로 하여금 사찰이 신성한 곳이라는 생각을 갖게 하는 곳이다.

고대 인도 종교에서 숭앙했던 신들의 왕으로 부처님께 귀의하여 부처님과 불법을 지키는 수호신 등으로

동쪽에는 지국천왕(持國天王), 남쪽에는 증장천왕(增長天王),

서쪽에는 광목천왕(廣目天王), 북쪽에는 다문천왕(多聞天王)이 모셔져 있다.

봉서루(鳳棲樓) - 지장전(地藏殿)

봉서루는 아래 정면에서 보면 전면 5칸의 우람한 누각이지만

위에 올라 보면 단층 건물로 보이며 지장전(地藏殿)을 겸한다.

이곳은 법당이 협소하여 법회 등을 개최하고 또한 보존 관리를 위하여

지장보살님과 좌우 협시보살님을 봉안하여 기도, 제사 등을 모시고 있다.

봉서루 건물의 특이한 것은 주춧돌과 기둥이다.

주춧돌에 위봉사(威鳳寺)라고 새긴 뒤 기둥으로 봉(鳳)자를 눌러 놓았다.

주위의 산이 봉황새가 날아오르는 모양새여서 봉황이 떠나지 못하도록 했다고 한다.

걸음은 조용조용

말씀은 가만가만

삼층석탑은 고려시대의 석탑으로 공민왕 8년(1359년)에

나옹(懶翁) 스님이 절을 중수할 때 세운 것으로 추정하고 있다.

종각(鐘閣)

종각에는 조석(朝夕) 예불을 모시기 전에 올리는 사물(四物)이 있다.

중생 또는 축생의 어리석음을 깨치기 위한 법고(法鼓),

공중에 날아다니는 중생을 제도 위한 운판(雲版),

수중에 사는 중생을 제도 위한 목어(木魚),

천상과 지옥 중생 등을 제도 위한 범종(梵鐘)이 있다.

극락전(極樂殿)

1994년 완공된 60여 칸의 목조 건물로 ㅁ자형이다.

전면은 극락전으로 내부에는 아미타불좌상(阿彌陀佛坐像)과

극락정토 만다라(極樂淨土 曼茶羅, 일명 만불탱화)를 모셨으며,

후면은 주방과 식당, 측면은 종무소(宗務所)와 소임자 방사(房舍)로 사용되고 있다.

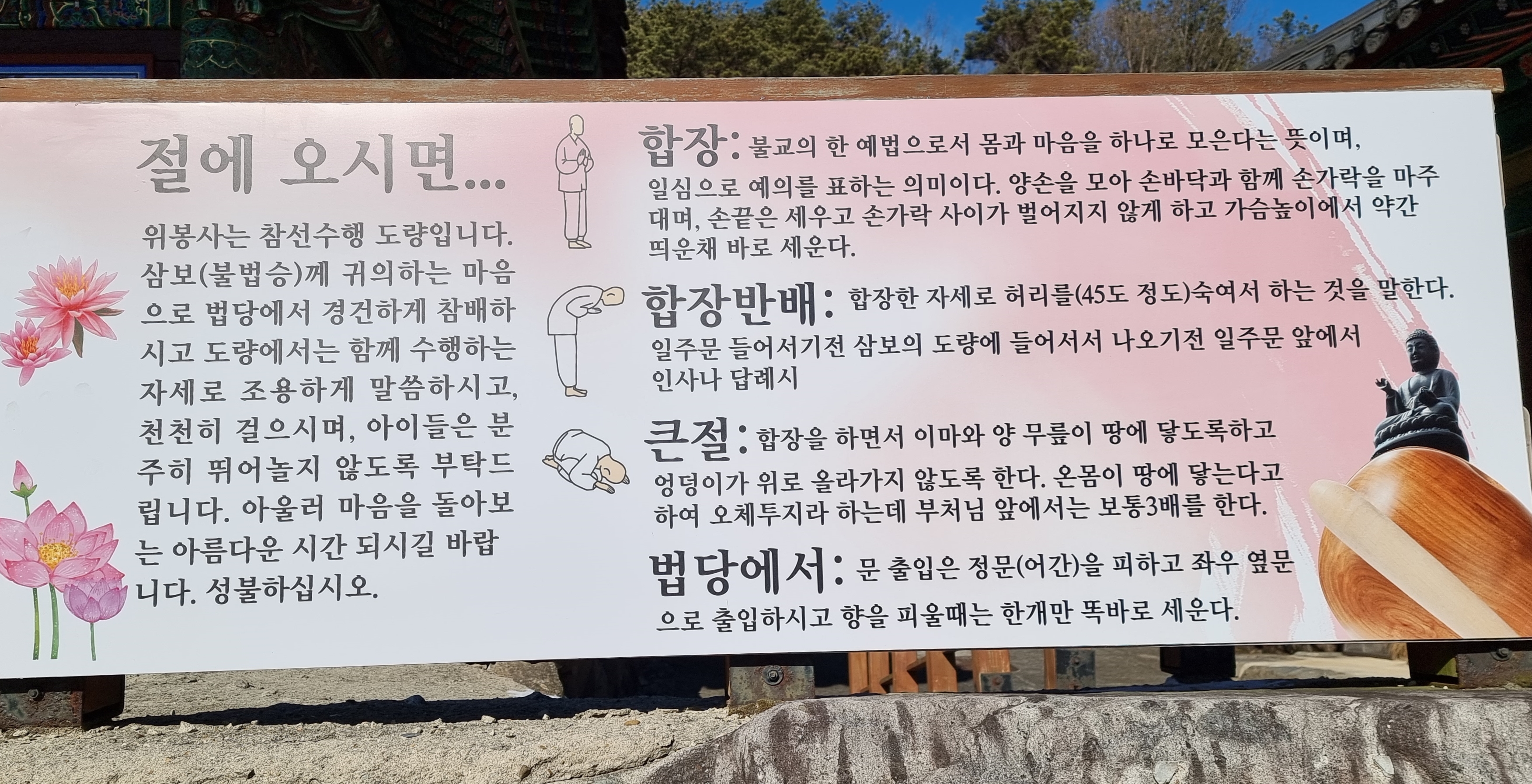

절에 오시면...

위봉사는 참선수행 도량입니다.

삼보(불법승)께 귀의하는 마음으로 법당에서 경건하게 참배하시고

도량에서는 함께 수행하는 자세로 조용하게 말씀하시고,

천천히 걸으시며, 아이들은 분주히 뛰어놀지 않도록 부탁드립니다.

아울러 마음을 돌아보는 아름다운 시간 되시길 바랍니다. 성불하십시오.

합장 : 불교의 한 예법으로서 몸과 마음을 하나로 모은다는 뜻이며,

일심으로 예의를 표하는 의미이다.

양손을 모아 손바닥과 함께 손가락을 마주 대며, 손끝은 세우고 손가락 사이가

벌어지지 않게 하고 가슴높이에서 약간 띄운채 바로 세운다.

합장반배 : 합장한 자세로 허리를(45도 정도) 숙여서 하는 것을 말한다.

일주문 들어서기 전 삼보의 도량에 들어서서 나오기 전 일주문 앞에서 인사나 답례 시

큰절 : 합장을 하면서 이마와 양 무릎이 땅에 닿도록 하고 엉덩이가 위로 올라가지 않도록 한다.

온몸이 땅에 닿는다고 하여 오체투지라 하는데 부처님 앞에서는 보통 삼배를 한다.

법당에서 : 문 출입은 정문(어간)을 피하고 좌우 옆문으로 출입하시고

향을 피울 때는 한 개만 똑바로 세운다.

나한전(羅漢殿)

예전에는 응진전(應眞殿)으로 오백나한을 모셨다고 전해지나,

현재는 석가모니 삼존불과 진묵 대사가 조성하였다고 전하는 열여섯 분의 나한님이 모셔져 있다.

보물, 위봉사 보광명전(威鳳寺 普光明殿)

완주 위봉사 보광명전은 위봉사의 중심 전각이다.

이 건물이 처음 지어진 시기는 정확히 알 수 없으나 정유재란 때 피해를 입어

17세기 초에 다시 지었고 조선 후기에도 여러 차례 정비한 것으로 보인다.

현판은 헌종 4년(1838)에 보수할 당시 제작한 것이며,

현재 모습의 건물은 한국전쟁 이후 다시 지은 것이다.

보광명전의 크기는 정면 3칸, 측면 4칸이고 지붕은 팔작지붕이다.

중요 부분마다 굵은 목재를 써서 조각했으며

화사한 단청(丹靑)과 벽화로 치장하여 중후하고 웅장한 느낌을 준다.

현종 14년(1673)에 조성된 내부 단청은 도료(塗料) 배합 등

이 분야를 연구하는 데 중요한 기준이 된다.

보광명전 불단에는 본존불인 석가여래를 중심으로

양옆에 문수보살과 보현보살상이 모셔져 있으며 용과 여의주 등으로 장식한 닫집이 설치되어 있다.

또한 불단의 뒷벽과 좌우 벽체에는 흰옷을 입은 관음보살을 그린 백의관음도(白衣觀音圖) 1점과

부처님께 음악으로 공양을 올리는 것 같은 모습을 그린 주악비천도(奏樂飛天圖) 6점이 있는데

힘이 넘치게 선을 그은 것과 인물을 아름답게 표현한 것에서 조선 후기 벽화의 특징을 엿볼 수 있다.

* 닫집 : 궁전 안의 옥좌 위나 법당의 불좌 위에 만들어 다는 집 모형

관음전(觀音殿)

1806년 포련 대사에 의해 지어진 건물로 현재 관음보살상을 모신 큰방과 승방으로 쓰이고 있으며,

그 구조가 工자형으로 된 특이하고 아름다운 건물로 전북 유형문화재로 지정되어 있다.

퇴락 직전인 1990년 대대적인 보수를 거쳐 오늘의 모습으로 복원되었다.

위봉사 소나무

대웅전 앞마당에 운치 있게 휘어지며 가지를 뻗은

수령 500년 이상 된 소나무가 고찰의 품격을 보여주고 있다.

전북 유형문화재, 위봉사 요사(寮舍)

스님들의 거처인 이 건물은 중심 법당인 보광명전 오른쪽에 있다.

요사라고 하지만 앞면 중앙은 대청마루를 둔 법당으로 '관음전(觀音殿)'이라고 이름 붙였다.

그 좌우에 스님들의 실제 거처인 요사채를 두어 건물 평면이 I자형을 이룬다.

조선 고종 5년(1868)에 절 확장을 위한 큰 공사가 있었는데,

건물의 짜임새로 보아 이 요사도 그때 지은 듯하다.

조선시대 주택 구조를 취하면서도 일부는 법당 형식으로 장식하였다.

관음전과 승방, 부엌 등은 지붕의 높낮이가 서로 다른데

그 기능에 따라 차이를 두었음을 알 수 있다.

법구경(法句經)

잘 덮인 지붕에 비가 새지 않듯이 수행이 잘 된 마음에는 욕망이 스며들 틈이 없다.

기와 시주(施主)를... 기와 1장 10,000원

풍우를 막아주는 기와 시주의 공덕으로 평생 내내 재앙이 스며들지 않게 되며,

세세생생 집 없는 과보(因果應報)를 면하고, 또한 마음의 집인 몸 또한 건강하시길 발원합니다.

지장전 = 봉서루

죽을 만큼 사랑했던 사람과

모른 척 지나가는 날이 오고

한때는 비밀을 공유했던 가까운 친구가

전화 한 통 하지 않을 만큼 멀어지는 날이 오고

또 한때는 죽이고 싶을 만큼 미웠던 사람과

웃으며 볼 수 있듯이...

시간이 지나면 이것 또한 아무것도 아닌 것을...

변해버린 사람을

탓하지 않고...

떠나버린 사람을

붙잡지 말고...

그냥 그렇게 봄날이 가고

여름이 오듯

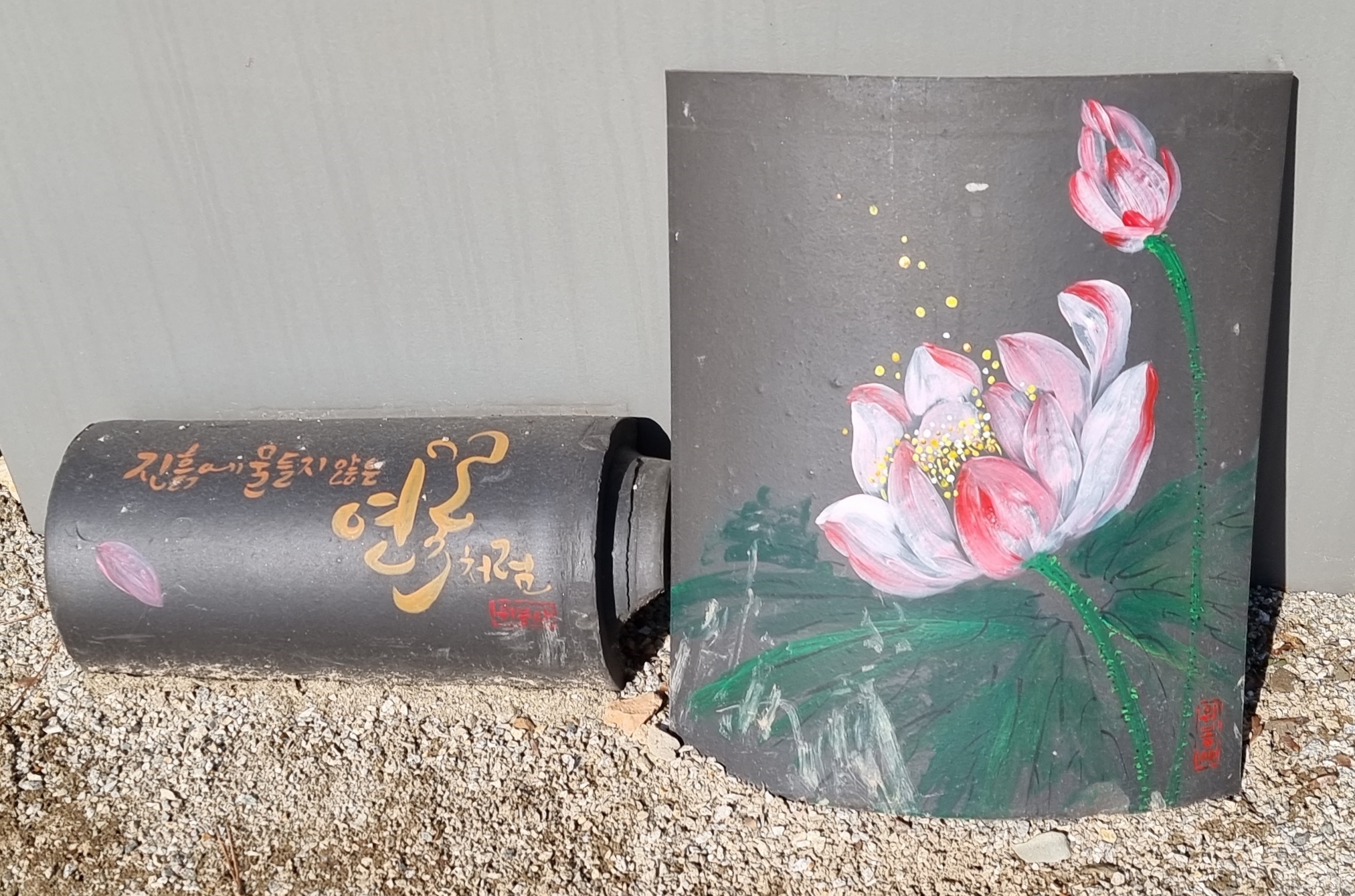

비바람 불어 흙탕물을 뒤집었다고

꽃이 아니더냐

다음에 내릴 비가 씻어 준다

실수들은 누구나 하는 거다..

아기가 걸어 다니기까지3000번은

넘어지고야 겨우 걷는 법을 배운다.

나는 3000번을 이미 넘어졌다가

일어난 사람인데별것도 아닌 일에 좌절하나...

우리 모두 가족

사랑하는 사람들

얼마나 울어야 마음이 희어지고

얼마나 울어야 가슴이 열리고

얼마나 사무쳐야 하늘이 열릴까

얼마나 미워해야 사랑이 싹트고

얼마나 속아야 행복하고

얼마나 버려야 자유스러울까

얼마나 태워야 오만이 없고

얼마나 썩어야 종자로 열고

얼마나 닦아야 거울마음 닮을까우리는 늘 행복합니다. 감사합니다

사랑합니다. 좋은 날 되소서

내가 의도적으로 멀리하지 않아도,

스치고 떠날 사람은

자연히 멀어지게 되고...

내가 아등바등 매달리지 않더라도

내 옆에 남을 사람은

무슨 일이 있더라도

알아서 내 옆에 남아 준다.

나를 존중하고, 사랑해주고,

아껴주지 않는 사람에게

내 시간 내 마음 다 쏟고

상처받으면서 다시 오지 않을

꽃 같은 시간을 힘들게 보낼 필요는 없다.

이 세상에서 가장 슬픈 것은

일찍 죽음을 생각하게 되는 것이고...

가장 불행한 것은

너무 늦게 사랑을 깨우치는 것이다.

내가 아무리 잘 났다고 뻐긴다 해도결국 하늘 아래에 놓인 건 마찬가지인 것을...

높고 높은 하늘에서 보면 다 똑같이

하찮은 생물일 뿐인 것을...

그냥 있는 그대로의 나를

사랑하며 살았으면 좋겠다.

하늘 아래에 있는 것은

다 마찬가지이니까...

'국내 나들이 > 사찰(寺刹), 불교(佛敎)' 카테고리의 다른 글

대한불교 진각종 유가심인당(大韓佛敎 眞覺宗 瑜伽心印堂) (0) 2022.02.25 대한불교 총본산 조계사(大韓佛敎 總本山 曹溪寺) (0) 2022.02.10 백화도량 종남산 송광사(白華道場 終南山 松廣寺) (0) 2022.01.29 위봉사 사천왕문(威鳳寺 四天王門) (0) 2022.01.26 스님의 호칭 (0) 2022.01.25