-

달성 도동서원(達城 道東書院) - 사적 제488호국내 나들이/문화재(文化財)를 찾아 2020. 11. 13. 04:05

세계유산 '한국의 서원' 도동서원(道東書院)

한국의 서원 - 유네스코 세계유산(도동서원)

'한국의 서원'은 2019년 7월 6일 아제르바이잔 바쿠에서 열린

제43차 유네스코 세계유산위원회 총회에서

한국의 서원(Seowon, Korean Neo-Confucian Academies) 9곳을 세계유산에 등재하였다.

소수서원(경북 영주), 남계서원(경남 함양), 옥산서원(경북 경주),

도산서원(경북 안동), 필암서원(전남 장성), 도동서원(대구 달성),

병산서원(경북 안동), 무성서원(전북 정읍), 돈암서원(충남 논산)

“서원은 조선시대 성리학의 지역전파에 이바지한 탁월한 보편적 가치가 인정되며,

그 구성 유산의 진정성과 완전성, 보존관리 계획 등에서 충분한 요건을 갖췄다.”는 평을 받았다.

도동서원 은행나무 - 보호수

수령이 400년된 이 은행나무는 1607년(선조 40년)에 안동부사로 재직중이던

한훤당 김굉필 선생의 외증손이며 퇴계 이황 선생의 고제(高弟)인

한강(寒岡) 정구(鄭逑)선생이 도동서원 중건 기념으로 식수한 것이라 전하고 있다.

1982년 10월 29일 대구광역시 달성군 보호수로 지정(고유번호 8-2) 되었으며

수령은 400년. 수고가 25m. 나무둘레가 8.8m로 가지 하나는 땅에 닿아

뿌리를 내려 수형이 이상한 모습을 하고 있다.

수월루(水月樓)

도동서원의 정문 격으로 진입 영역의 대표 건물이다.

옛 유생들의 휴식처나 강독 공간으로 사용되었다.

일종의 여유 공간인 누각으로 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 건물로 1849년에 지어졌다.

환주문(喚主門)

도동서원의 내삼문인 환주문은 주인을 부른다는 뜻으로

이곳을 오르는 10여개의 계단은 폭이 좁고 엉성했다.

문 높이가 겨우 1m 69cm 에 불과하여 도포 자락을 잡고

갓을 쓴 조선 양반들이 문을 넘기가 쉽지 않았을 것이다.

아무리 똑똑한 선비라 해도 큰 스승을 모셨으니

경건하게 머리를 숙이고 들어가라는 선조들의 지혜가 엿보인다.

문지방에 겸손과 수양의 뜻으로 연꽃 모양의 돌부리를 세웠다.

환주문 지붕에 얹은 멋들어진 절병통((節甁桶)이 얹혀있다.

문을 만들 때부터 있었다고 하는데, 이는 빗물이 지붕으로 스며드는 것을 막는 용도이다.

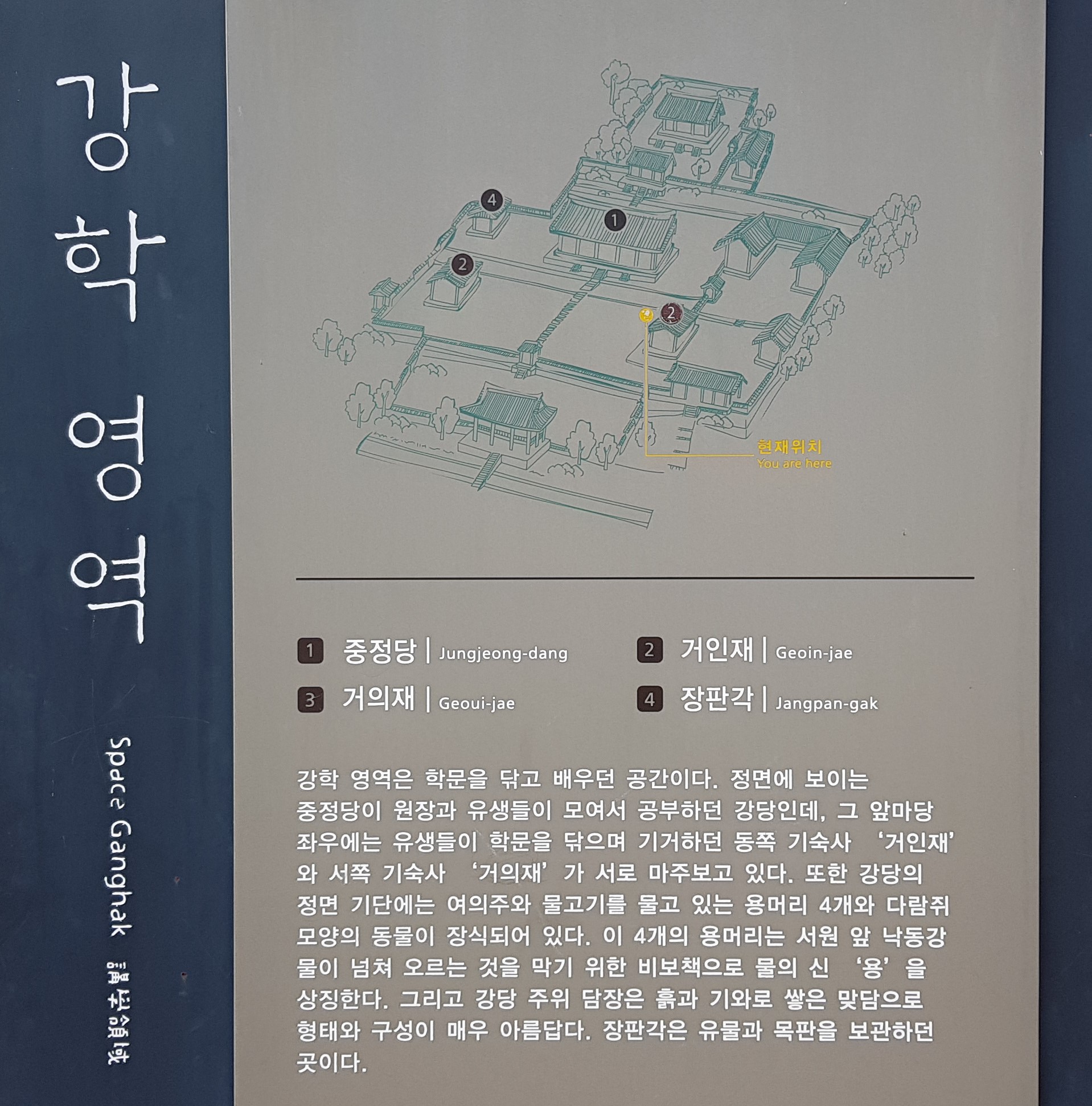

중정당(中正堂)

중정당은 서원 내에서 이루어지는 모든 행사와 학문의 토론 장소로 사용되었다.

강당은 높은 댓돌 위에 세워진 앞면 5칸·옆면 2칸 반 규모이며 맞배지붕이다.

서원 건물로는 드물게 주심포 형식의 건물이며, 넓은 마루와 온돌방이 적절히 배치되어 있다.

강당 기둥머리에 하얀 종이의 띠를 둘러친 것을 “상지(上紙)”라고 하는데,

이것은 서원 사당에 모신 동방오현(東方五賢)의 수현(首賢)인

문경공 한훤당 김굉필(文敬公 寒暄堂 金宏弼) 선생에 대한

존숭(尊崇)의 예(禮)를 표하는 휘장(徽章)이다.

전국 650개 서원 중 도동서원에만 이 흰 띠가 둘러져 있다.

따라서 하마비(下馬碑)가 없으며 흰띠를 보고 말을 내린다.

중정(中正)의 어원은 중국 송(宋) 유학자 염계(濂溪) 주돈이(周敦頤, 1017~1073) 선생이 지은

태극도설(太極圖說)에서 연유한다.

성인은 알맞음과 바름과 인의(仁義)로써 모든 일을 정하였고,

고요함을 중심으로 해서 사람의 기준을 세웠다[聖人定以中正仁義, 而主靜, 立人極焉].

중정은 어느 한쪽으로도 치우치지 않고, 바르게 실천한다는 바로 중용(中庸)을 나타낸다.

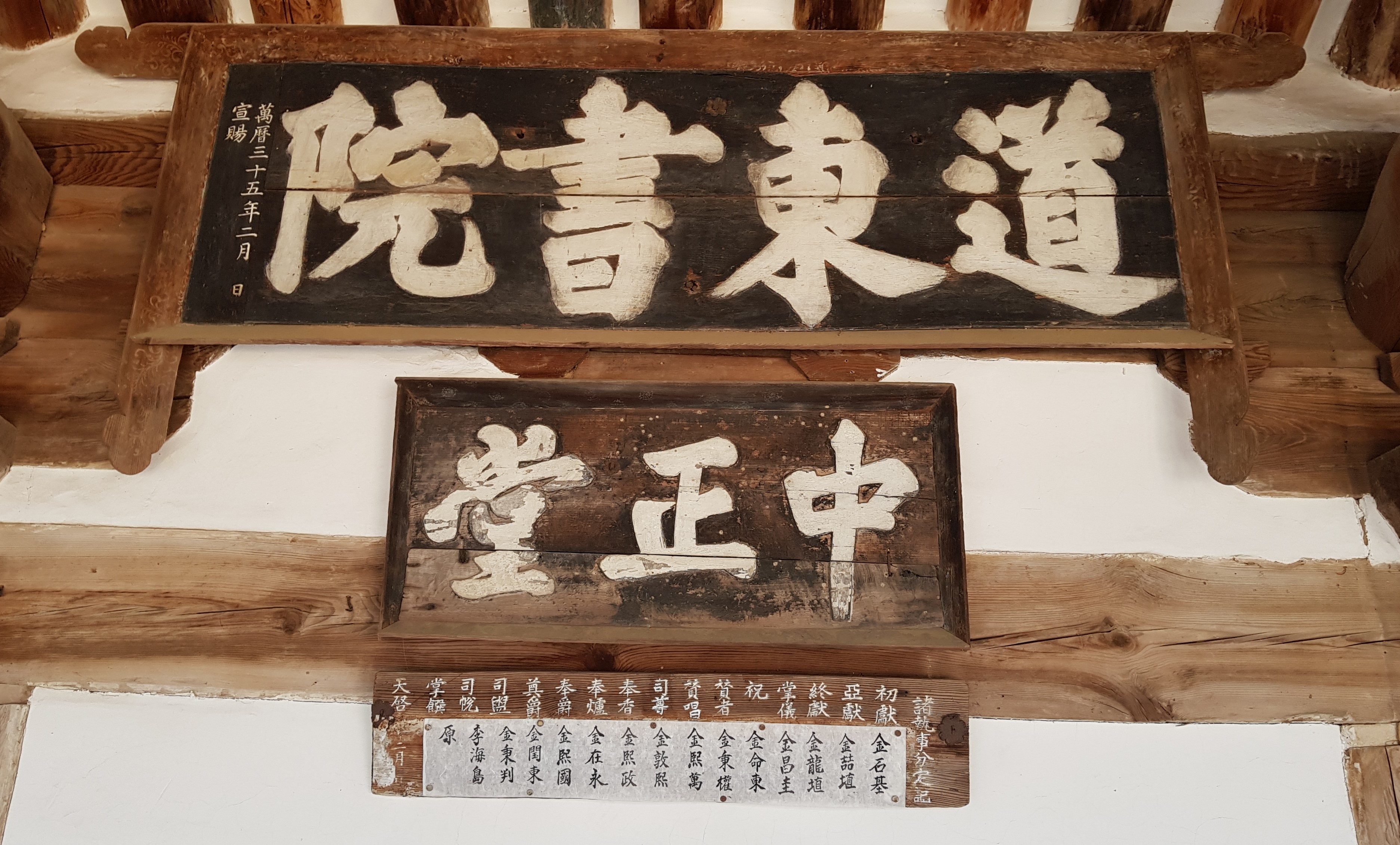

도동서원(道東書院)의 중심 건물 중정당(中正堂)

중정당에 걸린 편액은 두 개다.

강당 앞 처마 밑의 칠 없는 목판에 검은 글씨는

퇴계 이황(退溪 李滉 1501~1570) 선생의 글씨를 집자하여 모각했다.

강당 마루 중앙 안쪽에 있는 검은 바탕의 흰 글씨는 선조 임금께서 하사하신 사액(賜額) 현판으로

조선 중기 학자이자 경상도 도사 모정(慕亭) 배대유(裵大維, 1563~?) 선생의 친필이다.

중정당 현판은 근곡(芹谷) 이관징(李觀徵)선생이 썼다.

선생은 숙종대왕 때 이조판서를 지냈고, 해서(楷書)에 뛰어났다.

묵언(默言)의 가르침, 돌거북(石龜)

환주문에서 중정당으로 가는 돌길과 석단이 만나는 자리에 돌거북의 머리가 조각되어 있다.

앙다문 입 양쪽에 튀어나온 송곳니와 잔뜩 힘이 실린 눈매가 매섭게 보인다.

배움의 학당 중정당 공간에서 학생들이 지켜야 할 엄한 규율을 조각으로 표현하고 있다.

기단석 위에는 고개를 내밀고 있는 네 마리의 용은 제각기

물고기와 여의주를 물고 있는데 서로 모습을 달리하면서 강당을 떠받치고 있다.

석축 양쪽에는 다람쥐와 꽃송이를 조각한 돌들을 끼워두기도 하였다.

이것은 유교시설물(성균관 향교 서원 등)의 일반적인 출입규칙

즉 '동입서출(東入西出)'을 표시하는 것으로 보인다.

이 때의 동서는 자연방위인 해가 뜨고 지는 동서가 아니라,

유교에서의 의례상의 방위기준인 배북향남(背北向南)에 따라,

안쪽(사당의 주향자의 위패기준)에서 보아 왼쪽을 동쪽으로 간주하는 것이다.

즉 바깥쪽에서 보면 오른쪽이 동쪽이 되는 것이다.

그래서 유교시설물을 출입할 때에는 특별한 경우를 제외하고는 우측통행을 해야 한다.

중정당(中正堂)의 지대석과 면석, 갑석으로 구성된 강당의 기단은

무려 150㎝에 달해 강당의 위용을 한층 드높인다.

기단석은 전국에서 제자들이 스승을 추모하기 위해

저마다 마음에 드는 돌을 모아 쌓았다고 전해지고 있다.

돌의 모양과 크기, 색, 질은 저마다 다르다.4각, 5각, 6각은 물론이고 심지어 12각형으로 다듬은 돌도 섞여

위 아래 좌우 할 것 없이 맞물려 있는 조화를 이룬다.

스승에 대한 제자들의 지극한 정성과 빼어난 예술적 솜씨를 엿볼 수 있다.

12각형의 돌이 석축 기단에 사용된 예는 우리나라에서는 이곳 도동서원이 유일하다.

우리나라 서원 중 유일하게 12각형의 돌이 석축 기단에 사용되었다.

정료대(庭燎臺)

정료대는 긴 돌기둥 위에 네모 판석을 얹은 일종의 조명시설로,

제사 때 이 판석 위에 관솔이나 기름통을 올려 놓고 불을 밝힌다.

서원의 정료대는 대부분 사당 앞마당에 설치되어 있으나

도동서원의 경우 강당(중정당) 앞에 세워져 있어 제향의식이 강당에서 시작됨을 알려주고 있다.

마루 바닥에는 낙서처럼 고누놀이를 새겨 놓았다.

옛 유생 중에도 개구쟁이가 있었나 보다.

장판각(藏板閣)

장판각은 중정당의 왼쪽 한단 낮은 지대에 위치하며 정면 2칸 측면 1칸의 작은 건물이다.

경장각(經藏閣), 서고(書庫) 등으로도 불리며,

서책을 보관하거나 책을 찍어 낸 목판을 보관하는 곳이다.

중정당(中正堂)은 서원 안에서 규모가 제일 크고 중심이 되는 강학공간 건물로

거인재(居仁齋), 거의재(居義齋)와 더불어 서원의 주 기능인 교육 공간을 형성한다.

동재(東齋, 居仁齋)와 서재(西齋, 居義齋)는 현재의 기숙사와 같은 용도이다.

좁은 방에서 10여명이 기거했는데 동재는 양반 자제와 상급생들이,

서재는 평민과 하급생들이 머물던 곳이다.

언뜻 보기엔 비슷해 보이나 동재에는 공부를 하다 피곤하면 쉴 수 있는 툇마루가 있었고

멋들어진 원기둥에 마루와 벽은 나무로 돼 있어 시원하게 되어있다.

건너편 서재는 흙벽으로 돼 있어 답답하고 툇마루 대신 아궁이가 드러나 있다.

유교사상인 인의(仁義)를 강조하여 건물에도 각각 명칭을 썼다.

거인재(居仁齋)

거의재(居義齋)

도동서원 사당(道東書院 祠堂)

사당은 앞면 3칸, 옆면 3칸으로 된 단층겹처마의 맞배지붕이다.

김굉필(金宏弼)을 제향하는 공간이며,

기단은 1장의 판석 높이로 세우고 그 위에 판석을 갑석처럼 깔았다.

문이 굳게 잠겨 있어 들어가 볼 수 없었다.

그래서 한훤당의 시 ‘선상(船上)’과 ‘노방송(路傍松)’을 그린 벽화를 볼 수가 없었다.

보물 제350호 도동서원강당사당부장원(道東書院講堂祠堂附墻垣) 표지석

달성 도동서원 중정당 사당 담장 – 보물 제350호(1963.1.21. 지정)

시대 : 조선 선조37년(1604)

도동서원은 조선 5현(五賢)으로 문묘에 종사된

한훤당(寒喧堂) 김굉필(金宏弼) 선생을 향사한 서원으로

선조 원년(156 8) 지방유림에서 현풍 비슬산 동쪽 기슭에 세워 쌍계서원(雙溪書院)이라 불렀는데

창건5년 뒤인 선조 6년(1573)에 같은 이름으로 사액 되었으며 임진왜란 때 소실되었다.

그 후 선조 37년(1604)에 지방의 사림들이 지금의 자리에 사우를 중건하여

보로동서원(甫勞洞書院)이라 불렀다.

이황은 김굉필을 두고 ‘동방도학지종(東方道學之宗)’이라고 칭송했다.

광해군 2년(1610) 도동서원(道東書院)이라 사액하였으며, 마을 이름도 도동리라 고쳐 불렀다.

도동서원은 고종 2년(1865) 대원군의 서원철폐 때에도 전국 650개 서원 중 철폐되지 않은

전국 47개 중요 서원의 하나로 사림과 후손들의 두터운 보호 하에 지금에 이르고 있다.

서원은 중심축을 따라 수월루(水月樓), 환주문(喚主門), 중정당(中正堂),

내삼문, 사당이 차례로 배열되어 있으며, 통로와 계단은 이를 더욱 명확하게 해준다.

이는 성리학을 집대성한 주희가 말한 추뉴(樞紐),

즉 만물의 축(軸)과 중심성을 나타낸 것으로 해석된다.

이와 같은 도동서원의 전체적인 건축 구성과 배치형식은 조선시대 서원 건축으로서

가장 규범적이고 전형적이며, 건축물들의 건축적 완성도와 공간구성 및

서원을 둘러싼 담과 석물(石物)들도 그 기법이 우수하다.

道東書院事蹟碑(도동서원사적비)

文敬公寒暄堂金先生五百周忌追慕碑(문경공한훤당김선생오백주기추모비)

대구광역시 최초 유네스코 세계유산 도동서원

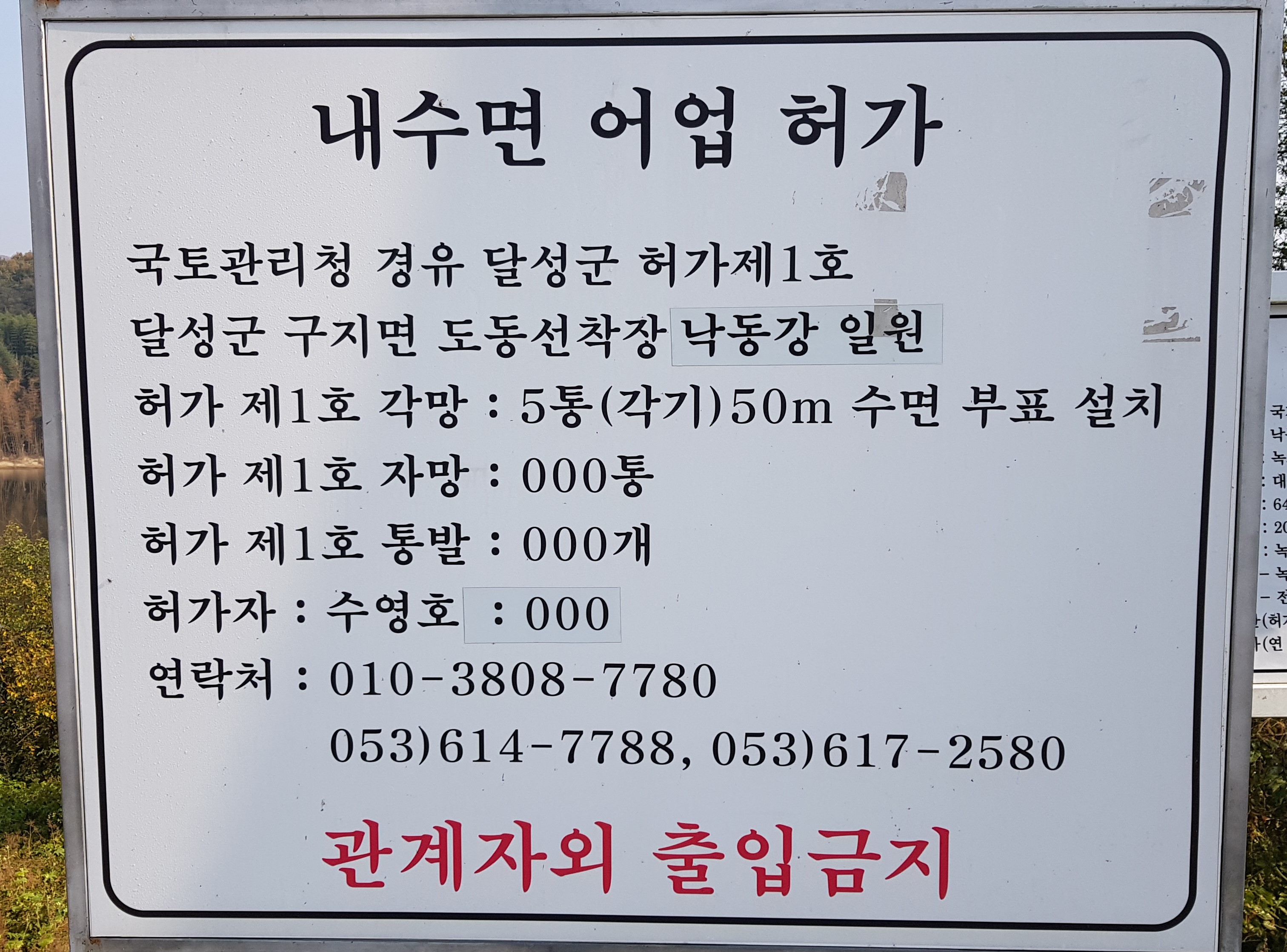

낙동강 도동선착장

다람재에서 본 도동서원

도동서원 동쪽에는 다람재가 있다.

이곳 느티골과 정수골 사이의 산등성이 다람쥐처럼 생겼다고 붙은 이름이다.

다람재 전망대에서 보면 왼쪽 하단의 도동서원과

도동서원에서 비롯된 마을 도동리가 한 눈에 내려다 보이고

오른쪽으로는 낙동강이 500년 역사를 끌어안고 유유히 흐른다.

이곳에 김굉픨의 유명한 한시 노방송(路傍松) 시비가 낙동강을 굽어보고 있다.

路傍松(노방송) - 金宏弼(김굉필)

一老蒼髥任路塵(일로창염임노진)한 늙은이 푸른 수염 날리며,길 먼지에 몸 맡기고

勞勞迎送往來賓(노노영송왕래빈)수고하며 오고가는 길손 보내고 맞는다.

歲寒與汝同心事(세한여여동심사)날씨 차가워지는데 그대와 마음 같이 하는 이

經過人中見幾人(경과인중견기인)지나는 사람들 중에 몇몇이나 보았느냐.

달성 도동서원(達城 道東書院) - 사적 제488호(2007. 10. 10. 지정)

시대 : 조선 선조 37년(1604) 규모 : 1곽(8,891㎡)

도동서원은 조선 시대 유학자인

한훤당(寒喧堂) 김굉필(金宏弼)의 학문과 덕행을 기리고자 세운 서원이다.

이 서원은 소수서원· 병산서원· 도산서원· 옥산서원과 함께 우리나라 5대 서원 중 하나이며,

고종 때 대원군의 서원 철폐령에도 보존된 전국의 47개 서원 가운데 하나이다.

이 서원은 선조 1년(1568)에 쌍계서원(雙溪書院)이란 이름으로

현풍 비슬산 기슭에 세워졌지만 임진왜란 때 불타버렸다.

그 뒤 선조 37년(1604)에 보로동서원(甫勞洞書院)이라는 이름으로 지금

이 자리로 옮겨 다시 세웠으며, 광해군 2년(1610)에 ‘도동’이라는 사액(賜額)을 받았다.

서원의 정문인 수월루(水月樓) 아래 외삼문과 환주문(喚主門)을 지나면

강당인 중정당(中正堂)과 유생들이 기거하던 동재와 서재가 있다.

중정당 오른쪽 건물은 서원 관리인이 살았던 전사청이고,

왼쪽 뒤편의 건물은 목판과 유물을 보관하던 장판각이다.

중정당 뒤편에 있는 돌계단을 오르면 사당으로 들어가는 내삼문과 사당이 있으며,

내삼문 오른쪽에는 제기를 보관하는 증반소가 있다.

도동서원은 수월루에서 높은 곳을 따라 환주문 ․ 중정당 ․ 사당을 일직선상에 두어

앞에는 학문을 연구하는 강학 영역, 뒤에는 제사를 지내는 사당을 배치한

‘전학후묘’(前學後廟) 구조이다.

또한 흙과 기와로 쌓은 담장을 둘러, 검소하고 단아하면서도 주변의 아름다운 자연과

조화를 이루도록 지은 점에서 한국 서원건축의 대표적 전형을 보여준다.

'국내 나들이 > 문화재(文化財)를 찾아' 카테고리의 다른 글

논개사당 의암사(論介祠堂 義巖祠) - 전라북도기념물 제46호 (0) 2020.11.15 수열비(樹烈碑) - 전라북도 분화재자료 제40호 (0) 2020.11.14 낙고재(洛皐齋) - 도동서원 (0) 2020.11.12 달성 관수정(達城 觀水亭) - 대구광역시 문화재자료 제36호 (0) 2020.11.11 혼개통헌의(渾蓋通憲儀) - 보물 제2032호(2019.6.26. 지정) (0) 2020.11.11