-

봉서사(鳳捿寺)국내 나들이/사찰(寺刹), 불교(佛敎) 2022. 1. 23. 20:14

봉서사(鳳捿寺)

한국불교 태고종 종찰이다.

727년(성덕왕 26)에 창건하였으며 고려 공민왕 때 나옹(懶翁)이 중창하였다.

조선시대 선조 때에는 진묵(震默)이 중창하고 이곳에 머물면서

전국 승려 대조사(全國僧侶大祖師)로 추앙받으며 중생을 교화하였던 유서 깊은 절이다.

1945년 전까지는 지방 굴지의 대찰이었으나 6·25 때 대웅전을 비롯한 건물들이

완전히 소실되어 폐사가 되었다가, 호산(湖山)이 1963년에 대웅전과 요사채를 중건하고

1975년에 삼성각(三聖閣)을 신축하여 오늘에 이르고 있다.

현존하는 당우로는 대웅전·관음전·칠성각·진묵전(震默殿)·요사채 등이 있으며,

6·25 전쟁 전에는 이밖에도 명부전·나한전·삼성루(三聖樓)·천왕각(天王閣)·

동루(東樓)·서전(西殿)·일주문(一柱門)·상운암(上雲庵) 등이 있었다.

문화재로는 전라북도 유형문화재인 진묵대사 부도를 비롯한 여러 기의 부도가 있으며,

1979년에 세운 일붕선시비(一鵬禪詩碑)가 있다.

이 절에는 진묵대사와 해인사 대장경에 얽힌 설화가 전하고 있다.

이 절에서 수도하던 진묵은 자주 해인사를 내왕하면서 대장경을 모두 암송하였다 한다.

하루는 진묵이 제자를 데리고 급히 해인사로 갔는데,

그날 밤 대장경각 옆에서 불이 났으나 도저히 끌 수 없게끔 되었다.

이때 진묵이 솔잎에 물을 적셔 불길이 번지는 곳에 몇 번 뿌리자 갑자기 폭우가 내려

불길을 잡음으로써 대장경판의 위기를 구하였다는 일화가 있다. (자료출처 : 다음 백과)

전라북도 완주군 용진읍 봉서안길 313 (간중리)

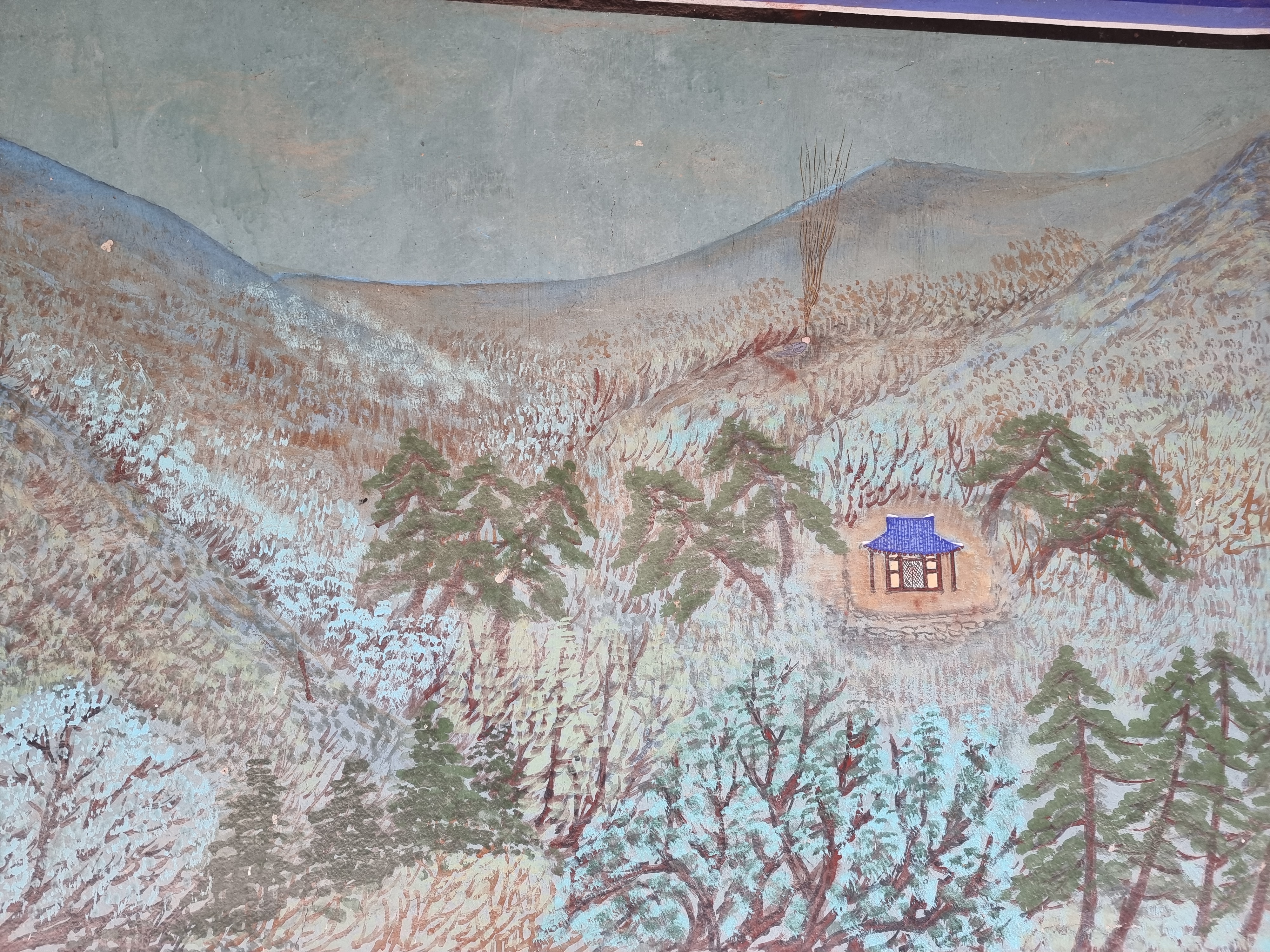

대웅전(大雄殿)

정면 3칸, 측면 2칸, 팔작지붕으로 봉서사 대웅전 편액은 일붕선교종 종정을 지낸

일붕 서경보(一鵬 徐京保, 1914~1996) 스님의 글씨이다.

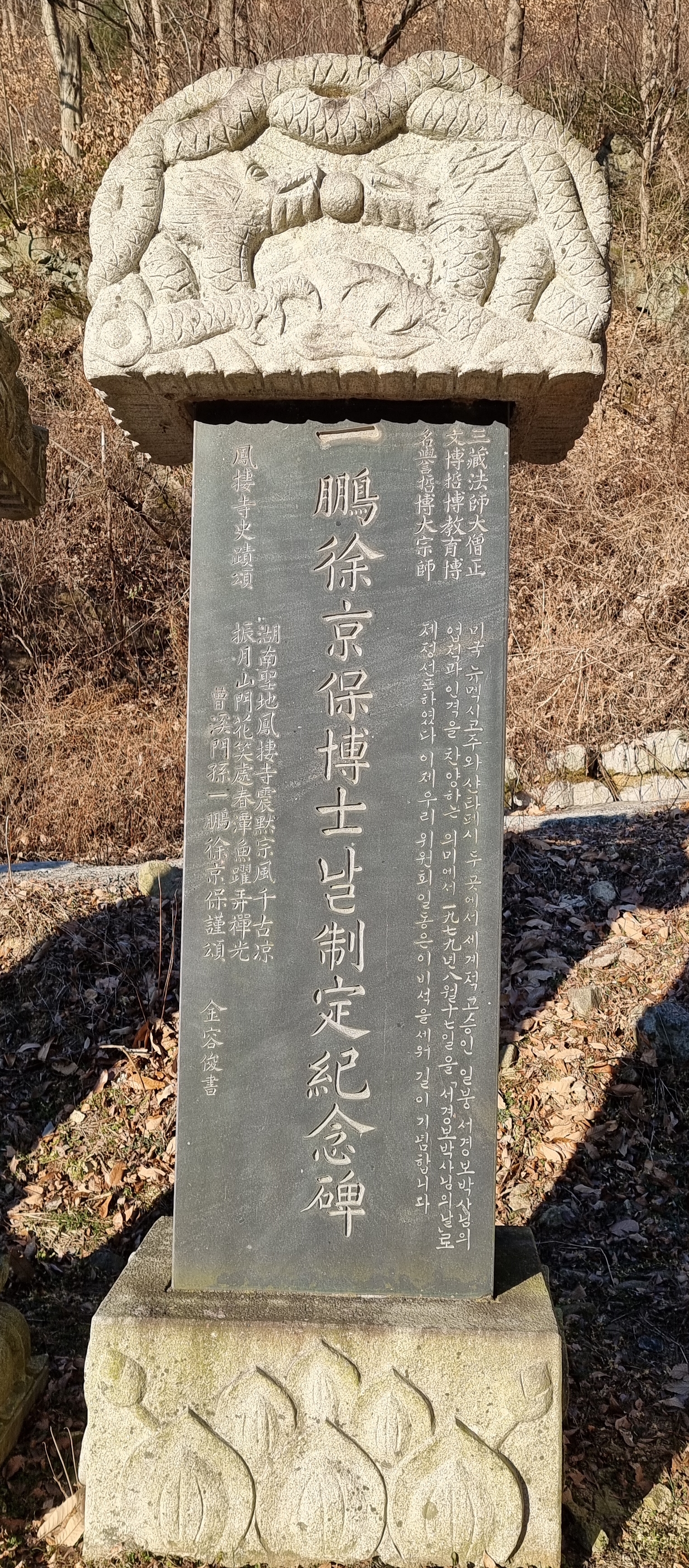

서경보 스님은 126개의 박사학위, 1,042권의 저서, 757개의 통일기원비 건립,

50여만 점의 선필(禪筆), 최대 석굴법당 건립 등 5개 분야에서 기네스북에 오르기도 하였다.

동국대학교 불교대학장을 마친 이후 1970년과 1980년대에는 해외포교에 전념하였다.

입적 이전까지 그가 방문한 국가는 무려 157개국에 달하며, 미국 템플(Temple) 대학에서

철학박사 학위를 취득한 이후 26개 분야 126개의 국내외 박사학위를 취득하였다.

한때 조계종 원로의원을 지내기도 했던 그는

1988년 대한불교 일붕선교종(一鵬禪敎宗)을 창종(創宗)하면서 조계종단을 떠났다.

1992년에는 그가 계속 추진해 오던 세계불교 법왕청 설립 총회가 개최되자 초대 법왕(法王)에 추대되었다.

尋牛堂(심우당), 影閣(영각), 七星閣(칠성각), 山神閣(산신각)

한 건물에 尋牛堂(심우당), 影閣(영각), 七星閣(칠성각), 山神閣(산신각)이라고 적힌 현판을

함께 걸어놓고 내부에는 尋牛堂(심우당)만 벽으로 막아 별도의 방이고, 나머지는 트인 공간이다.

기다란 건물의 좌측에 별도의 방을 마련하여 尋牛室(심우실)이란 현판을 달고,법당 안에는 석가모니불을 모시고 그 뒤 벽에는 16 아라한의 존명을 적은 한지를 붙여 놓았다.

봉서사에 주석하셨던 진묵대사와 관련된 이야기

진묵대사가 산책을 하며 주변의 냇가를 걷고 있을 때

동네 젊은이들이 천렵(川獵)을 하고 있었다.

이들은 물고기를 가마솥에 넣고 펄펄 끓이고 있었는데

마침 진묵대사가 지나가자 대사님을 불러 골탕을 먹이기로 했다.

스님이 물고기를 먹는 것은 금기시되어 있기 때문이다.

그런데 젊은이들은 대사를 보고 물고기탕을 먹으라고 권했다.

이 말은 들은 대사 역시 이들의 음모를 모를 리 없어 그 물고기탕을 먹겠다고 했다.

그런 후 진묵대사는 펄펄 끓는 가마솥을 통째로 들고 단숨에 마셔버렸다.

이것을 본 젊은이들은 너무 놀라 기겁을 했다고 한다.

잠시 후 대사는 먹은 물고기를 모두 살려내겠다고 하며 냇물에서 변을 봤는데,

물고기들이 모두 산채로 배설되어 유유히 헤엄쳐 갔다.

이 물고기가 바로 ‘중태기(버들치)’라고 한다.

그리하여 버들치는 중(僧)의 태(胎)에서 나왔다고 중태기란 별명이 붙여졌다고 한다.

범종각(梵鐘閣)

진묵전(震默殿) - 편액은 일붕 서경보(一鵬 徐京保) 스님의 글씨

칠층 석탑(七層石塔)

삼천불전 – 아직 편액이 없음

佛(불)

震黙祖師遺蹟碑(진묵조사유적비)

祈禱(기도)

萬法(만법)을 守護(수호) 하시고

萬有(만유)의 能力(능력)을 가지신

億兆願戴(억조원대)의 主人(주인)이시며

새 生命(생명)의 빛이시여

당신의 弘大無邊(홍대무변)하신

化權(화권)으로 새 社會(사회)를 造成(조성) 하사

衆生(중생)의 渴仰(갈앙) 풀어 주시오소서

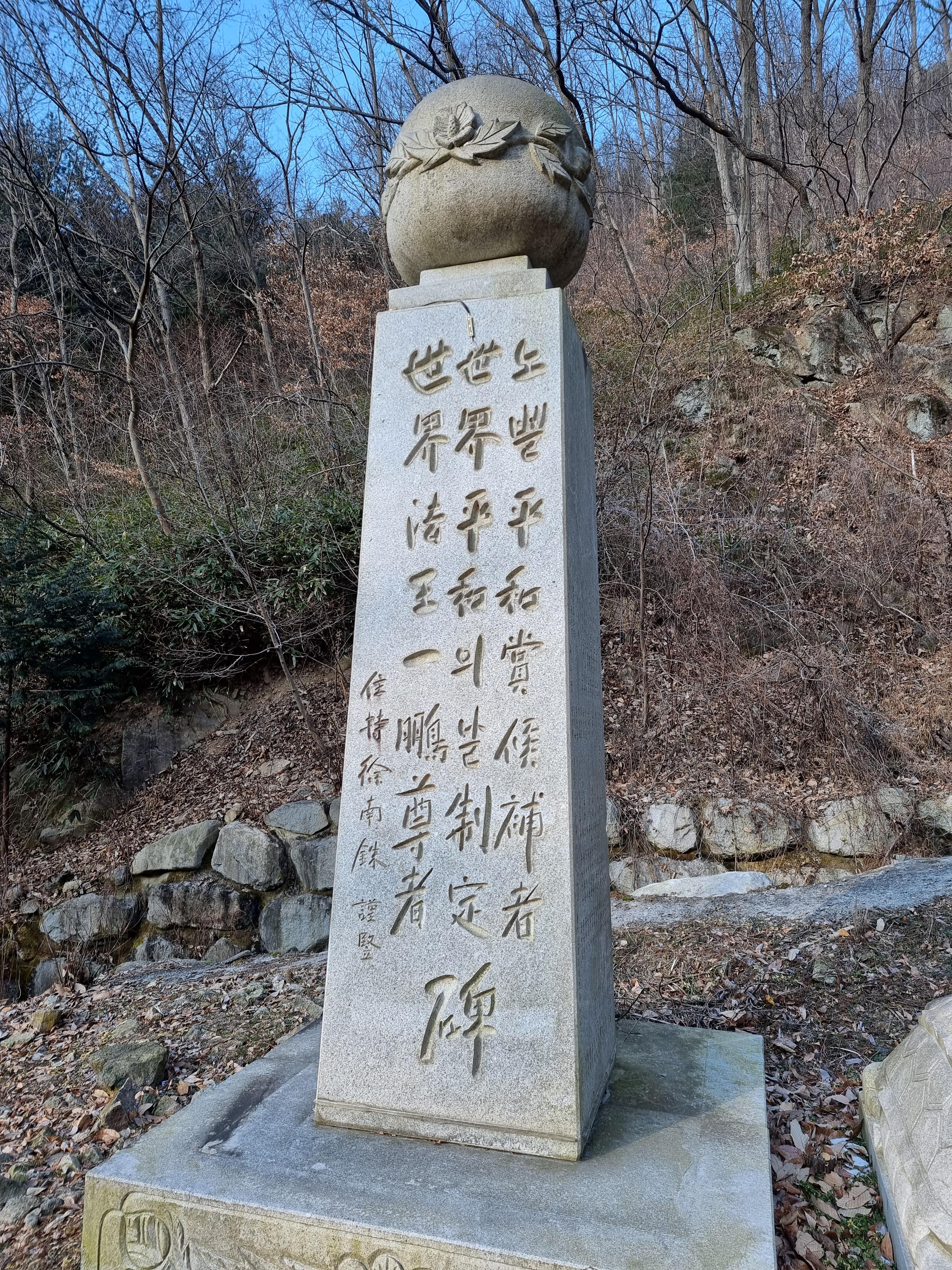

노벨평화상 후보자비

세계평화의 날 제정비

世界法王 一鵬尊者碑(세계법왕 일붕존자비)

永海堂永洙大宗師遺蹟碑(영해당영수대종사유적비)

世界佛敎 初代法王 一鵬尊者碑(세계불교 초대법왕 일붕존자비)

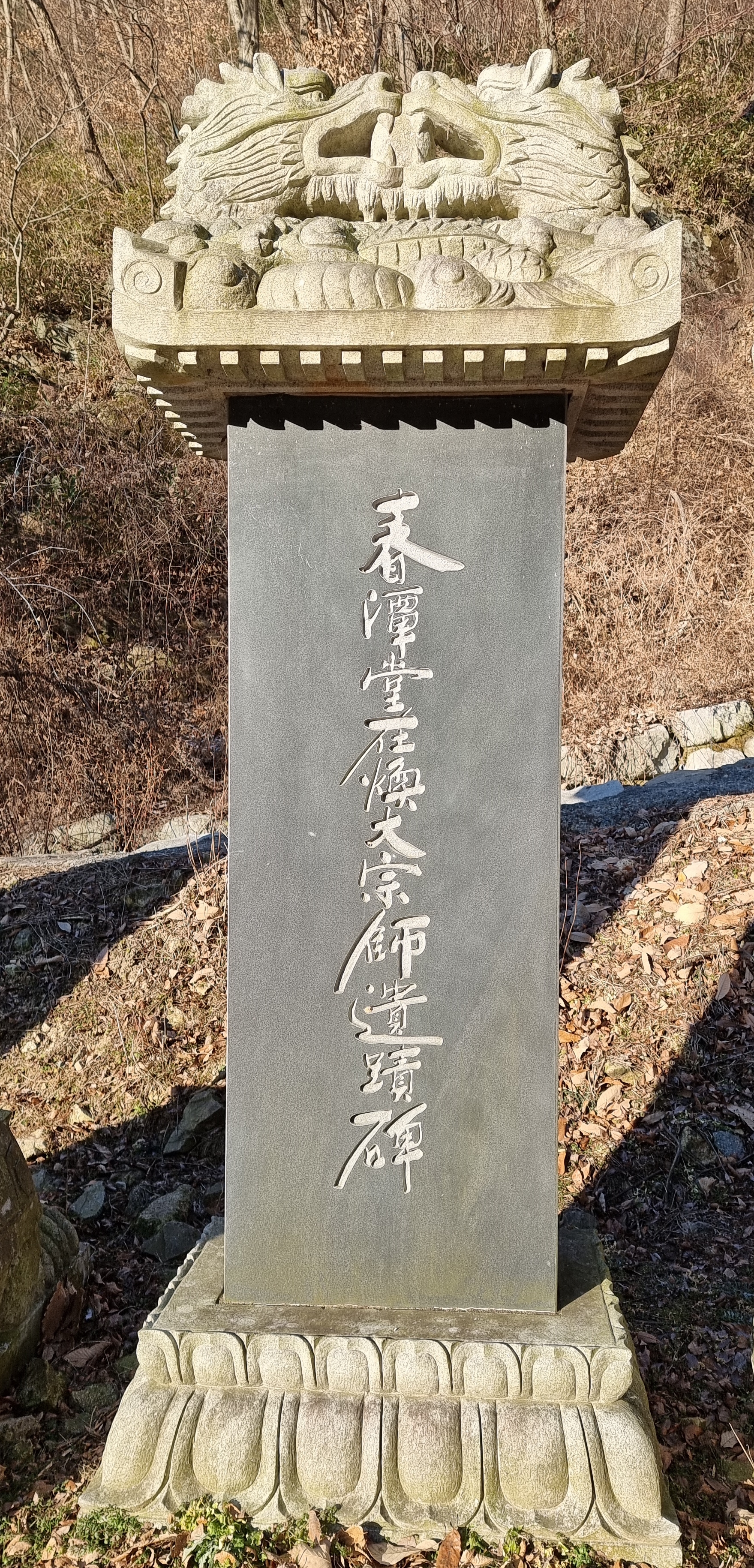

春潭堂在煥大宗師遺蹟碑(춘담당재환대종사유적비)

一鵬 徐京保博士날 制定紀念碑(일붕 서경보박사날 제정기념비)

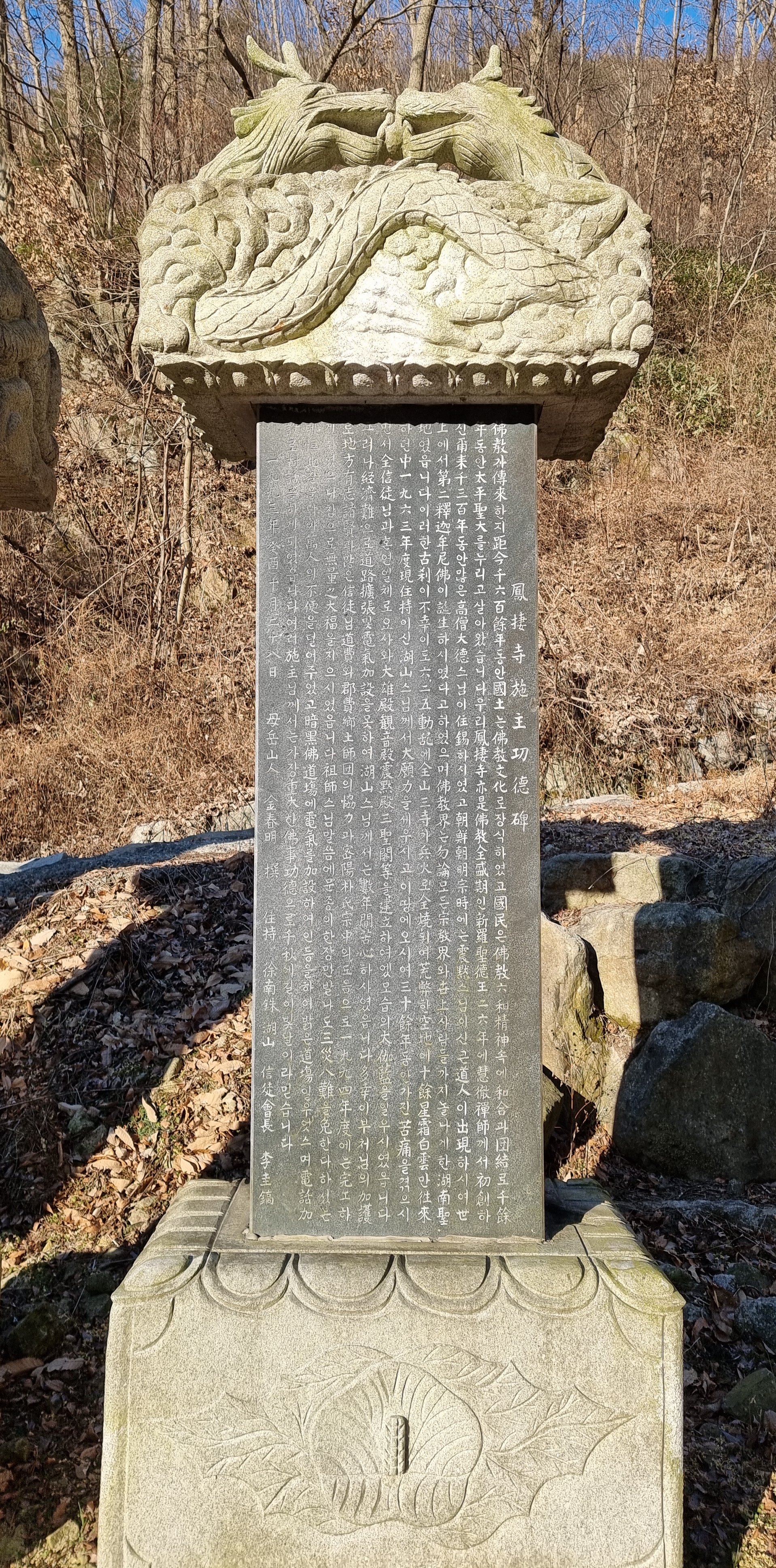

鳳捿寺施主功德碑(봉서사시주공덕비)

진묵대사 부도(震黙大師 浮屠)

이 부도는 조선시대에 진묵 스님을 추모하여 세운 것으로 전체 높이는 1.8m이다.

화강암을 다듬어 만들었으며 여러 겹의 받침돌 위에 둥근 몸체를 얹었다.

지붕 머리에는 연꽃을 조각하였으며, 꼭대기 부분을 비교적 충실하게 갖추었다.

진묵 스님은 김제 만경면 화포리에서 태어나 어려서 부친을 여의고 7세 때 불교에 몸을 담았다.

주로 완주 지역에서 활동하던 진묵 스님은 이곳 봉서사에 머물면서

참선으로 마음을 가라앉히며 불경을 공부하였다.

그는 불교뿐만 아니라 유학에도 조예가 깊었다고 한다.

湖山堂 徐南洙(호산당 서남수)

一鶴堂 一鐸大宗師(일학당 일탁대종사)외 범성당 고영국, 휴암당 이석준, 등암당 황용선,

석정당 이강선, 춘봉당 여상호, 보운당 서준석, 춘곡당 경찬대종사, 일학당 일탁대종사,

성암당 이성진 대종사, 영환당 창신대종사, 경암당 창렬대종사 등의 부도가 있다.

七和尙親睦浮屠安置文(칠화상친목부도안치문)

梵唄始祖 眞鑑國師遺蹟碑(범패시조 진감국사유적비)

중국의 불교 예술인 ‘범패(梵唄)’를 한국에 전파함으로써 ‘한국 범패의 시조’라 불리기도 한다.

범패란 비구나 비구니 관련 의식을 거행할 때 불보살 앞에서

읊거나 공양하거나 찬탄하는 소리를 내는 수행 법문이다.

'국내 나들이 > 사찰(寺刹), 불교(佛敎)' 카테고리의 다른 글

위봉사 사천왕문(威鳳寺 四天王門) (0) 2022.01.26 스님의 호칭 (0) 2022.01.25 봉서사 범종각(鳳捿寺 梵鐘閣) (0) 2022.01.18 덕숭총림 수덕사(德崇叢林 修德寺) (0) 2022.01.16 추담선사 부도탑(秋潭禪師 浮屠塔) (0) 2021.12.30