-

국보, 경복궁 근정전(景福宮 勤政殿)국내 나들이/문화재(文化財)를 찾아 2022. 3. 27. 21:11

보물, 경복궁 근정문 및 행각(景福宮 勤政門 및 行閣)

경복궁 근정문 및 행각은 경복궁의 중심 건물인 근정전의 남문으로 좌우에 행각이 둘러싸고 있다.

조선시대 태조 4년(1395) 경복궁을 세울 때 함께 지었으나 임진왜란으로 불에 타 버렸다.

지금 있는 건물은 고종 4년(1867) 경복궁을 다시 지으면서 새로 만든 것이다.

근정문(勤政門)은 앞면 3칸·옆면 2칸의 2층 건물로,지붕은 앞면에서 볼 때 사다리꼴을 한 우진각 지붕이다.

지붕 처마를 받치기 위해 장식하여 만든 공포는 기둥 위뿐만 아니라 기둥 사이에도 있다.

이를 다포 양식이라 하며 밖으로 뻗쳐 나온 부재들의 형태가 날카롭고 곡선을 크게 그리고 있어

조선 후기의 일반적인 수법을 나타내고 있다.

행각(行閣)은 근정전의 둘레를 직사각형으로 둘러 감싸고 있는데,양식과 구조는 간결하게 짜여 있으며 남행각이 연결되는 곳에

일화문(日華門)과 월화문(月華門)이 있고

북측으로는 사정문(思政門)이 있어서 사정전과 연결된다.

동·서쪽으로는 각각 밖으로 돌출한 융문루(隆文樓)·융무루(隆武樓)가 있다.

벽에 만든 창의 형태는 사각형의 모서리를 사선으로 처리한 것이 특이하다.

근정문은 현존하는 조선시대 궁궐 정전의 남문 중 유일하게 2층 건물로 지어져서법궁의 위엄에 맞게 조성되었으며 궁궐건축 연구에 귀중한 자료가 되고 있다.

상상의 동물, 천록상(天鹿像)

근정문 앞 금천(禁川)을 가로지르는 영제교 양옆 호안 석축(護岸 石築)에 있는

네 마리의 돌짐승은 천록(天鹿)이다.

이 돌짐승을 혹은 해태, 혹은 산예(狻猊,·사자 모습을 한 전설상의 동물)라고 하지만,해태는 털이 있어야 하고, 산예는 사자 모양이어야 하는데 그런 특징이 보이지 않는다.

뿔이 하나인 데다 비늘이 있는 것을 보면 전형적인 천록상이다.

이 돌조각은 경복궁 창건 당시부터 있었던 것으로조선시대 뛰어난 조각 작품의 하나로 손꼽을 만한 명작이다.

다만 그 중 한 마리는 이상하게도 등에 구멍이 나 있고,

또 한 마리는 일찍부터 없어져 2001년 영제교(永濟橋)를 복원할 때

새로 조각하여 짝을 맞춰 둔 것이다.

유화문(維和門)

흥례문을 들어서 금천 너머 좌측을 보면 유화문이 보인다.

이 문은 경복궁 서쪽에 위치했던 궐내각사(闕內各司)의 관원(신하)들이

경복궁을 출입할 때 이용했던 문이다.

유화문도 흥례문, 영제교가 복원될 때 함께 복원되었다.

일화문(日華門)

경복궁 근정문의 동쪽에 난 작은 문으로 1395년(태조 4)에 처음 지었으며, 임진왜란 때 불탔다.

1867년 경복궁 중건 후에 재건하여 오늘에 이른다.

근정전에서 조회를 할 때 문반(文班)은 일화문으로 출입했다.

‘일화(日華)’는 ‘해의 정화’를 뜻하며 ‘해[日]’는 음양의 이치 상 양(陽)의 성격을 띠므로,

동쪽 문의 이름으로 만들었다.

중국 당나라에서는 장안(長安)의 대명궁(大明宮) 선정전 앞에 있던 두 문 가운데 하나를 일화문으로,

다른 하나를 월화문으로 지은 적이 있다.

국보, 경복궁 근정전(景福宮 勤政殿)

경복궁 근정전은 조선시대 으뜸 전각(殿閣)인 법전(法殿, 正殿)으로

그 이름은‘천하의 일은 부지런하면 잘 다스린다’라는 의미를 담고 있는 것으로,

정도전(鄭道傳)이 지었다.

궐(闕) 안에서 가장 장엄한 중심 건물로 왕권(王權)을 상징하며,

왕의 즉위식(卽位式)이나 문무백관(文武百官)의 조회(朝會),

신하들이 임금에게 새해 인사를 드리거나 외국 사절의 접견 등 국가적 행사를 치르던 곳이다.

태조 4년(1395)에 지었으며, 지금 있는 건물은

임진왜란 때 불탄 것을 고종 4년(1867)에 다시 지은 것이다.

근정전은 궁궐 전각 밑에 놓인 섬돌의 월대 2단 위에 다시 낮은 기단을 만들고앞면 5칸, 옆면 5칸 크기의 2층 건물로 지붕은 옆면에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕이다.

지붕 처마를 받치기 위해 장식하여 짜여진 구조가 기둥 위뿐만 아니라

기둥 사이에도 있는 다포식 건물이며 그 형태가 화려한 모습을 띠고 있다.

건물의 기단(基壇)인 월대(月臺)의 귀퉁이나 계단 주위 난간기둥에 훌륭한 솜씨로

12 지신상을 비롯한 동물상들을 조각해 놓았다.

건물 내부는 아래·위가 트인 통층으로 뒤편 가운데에 임금의 자리인 어좌(御座)가 있고,

뒤에는 ‘일월오악도(日月五嶽圖)’ 병풍(屛風)을 놓았으며,

천장은 쌍용 무늬 보개와 화려한 장식으로 꾸몄다.

근정전에서 근정문은 회랑으로 둘러싼 마당, 즉 조정(朝庭)에 깔려있는 화강암은

햇빛으로 인한 눈부심을 줄이기 위해 일부러 거칠게 다듬었다.

조정 한가운데 주변보다 약간 위로 올라온 길은 어도(御道)라 하여 왕만 다닐 수 있는 길이였다.

어도 좌우에는 문무백관 신하들이 직급별로 도열하기 위한 품계석(品階石)을 세웠다.

근정전(勤政殿)에서 열리는 조회(朝會)는 한양에 거주하는

모든 문무백관(文武百官)이 참여하는 조회를 한 달에 네 번 열렸는데,

미관말직(微官末職)도 관복을 입고 모두 참여하였다.

품계석(品階石) 앞에 신하들은 자리를 깔고 앉았는데,

품계에 따라 표범가죽, 호랑이가죽, 양가죽, 개가죽으로 차별을 두었다.

품계석(品階石)

품계석은 좌우에 각각 12개씩 모두 24개가 놓여 있으며

조선의 품계는 모두 18계로 나누어져 있다.

좌(左)에는 문신(文臣, 동반)이, 우(右)에는 무신(武臣, 서반)이 서게 된다.

그리고 1품, 2품, 3품은 정종(正從)으로 나누어서

1품에서 3품까지의 품계석은 좌우 각각 6개씩 모두 12개가 된다.

4품에서 9품까지는 정종 구분 없이 품계석을 세워 좌우 각각 6개씩 모두 12개가 된다.

이렇게 해서 품계석은 모두 24개가 된다.

품계석을 36개가 아닌 24개로 한정한 것은

조선이 농경사회에 근간을 둔 국가이기 때문이며.

24라는 숫자는 곧 24절기(節氣)를 뜻하고,

24절기는 농경사회의 생활에서 빼놓을 수 없는 절기이고

하나의 커다란 1년 계획표와 같은 것이다.

근정전 박석의 차일(遮日) 고리

근정전 기둥과 조정의 박석에 동그란 쇠고리(薄石고리)가 박혀 있는 것이 보인다.

이것은 왕과 관원들이 조정에 모여 있을 때 햇빛이나 비를 가려 줄 천막을 치는 데 사용했던 것이다.

봉황(鳳凰)

구름 속에 새 두 마리가 날개를 활짝 펴고 마주 보고 있는 봉황이다.

봉황은 기린, 거북, 용과 더불어 사령(四靈)이라 하여 신령스럽게 여기는 새이다.

이 새는 동방의 군자의 나라에서 나며, 이 새가 나면 천하가 크게 편안하다고 한다.

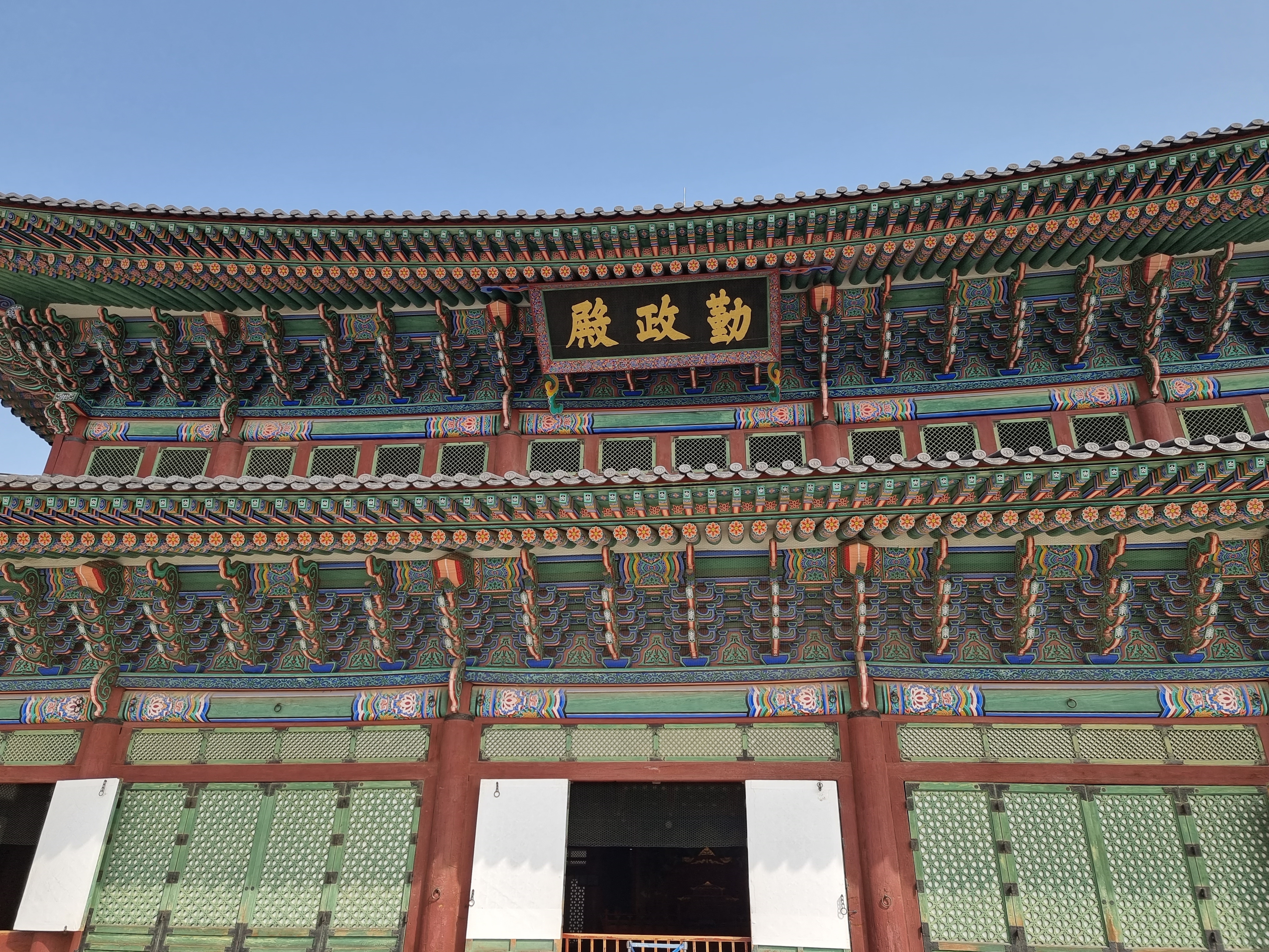

근정전 현판(勤政殿 懸板)

근정전 현판은 경복궁을 중건할 때 이흥민(李興敏)이 썼다.

이흥민은 철종(哲宗, 재위 1849~1863년) 때에 성균관 대사성까지 지냈고

고종대에도 도승지 등 높은 관직에 있었던 문신이다.

‘근(勤)’자는 왼쪽 변의 아래쪽에 가로획이 하나 생략되어 있는데, 서체에서 흔히 보이는 현상이다.

일월오악도(日月五嶽圖)

칠조룡(七爪龍)

근정전의 중앙 천장에는 황금용의 조각이 있는데, 특이하게도 발톱이 일곱 개인 칠조룡이다.

용의 발톱이 다섯 개인 오조룡은 황제를,

발톱이 네 개인 사조룡은 황태자 및 제후를 상징했다.

의복에서도 왕은 오조룡을, 왕세자는 사조룡, 왕세손은 삼조룡 복을 입었다.

후에 오조룡 복으로 통일했다.

머리는 낙타, 뿔은 사슴, 눈은 토끼, 귀는 소, 목덜미는 뱀, 배는 큰조개,

비늘은 잉어, 발톱은 매, 주먹은 호랑이, 코는 돼지코와 비슷하다.

턱 밑에는 明珠, 목 아래에는 거꾸로 박힌 비늘(逆鱗),

머리에는 博山이 있는 용의 모습은 동물중 가장 무섭고 힘쎈 동물로 상징하여

왕을 흔히 용에 비유하여 龍顔, 袞龍袍, 龍床이라고 부른다.

근정전 내부의 바닥은 흙으로 구운 돌로 깔려있고

따라서 난방이 되지 않아 화로를 좌우에 놓고 숯불로 난방을 하는 구조이다.

문양이 화려한 화로가 좌우로 두 개가 있다.

정(鼎)

솥으로서 배가 둥굴고, 다리가 셋에 귀가 둘 달렸다. 천자는 9개, 제후는 7개, 대부는 5개를 썼다.

이 정은 구정(九鼎)을 9주와 왕권을 상징하며 더 나아가서는 백성들이 편안하게 살고,

하늘의 복을 받기를 기원하는 상징물로 쓰였다.

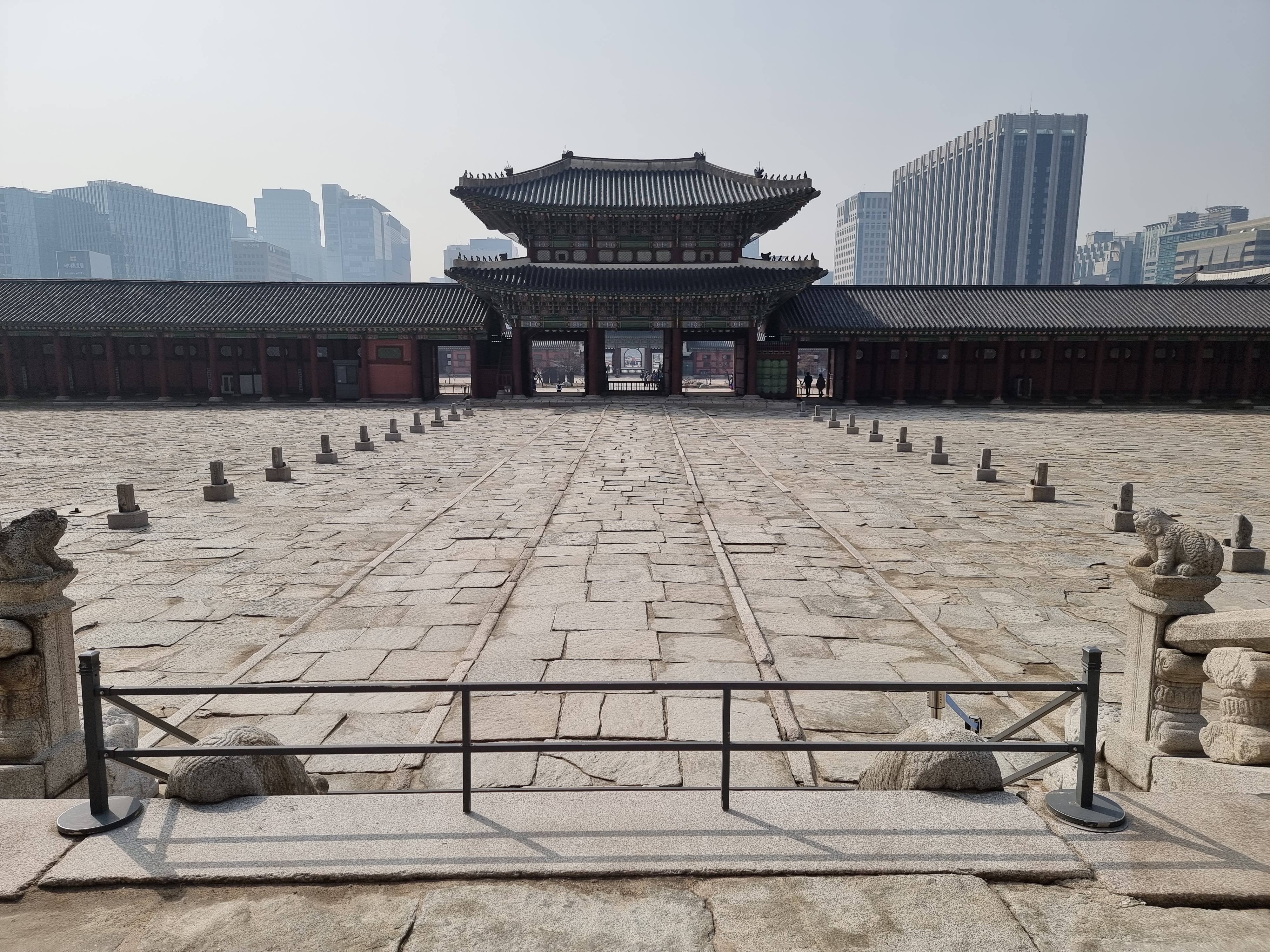

근정전 일원(勤政殿 一圓)

1867년에 중건된 근정전은 왕의 즉위식이나 큰 조회(朝會)와 같은 국가적 행사를 치루는 정전으로,

사방에 행각을 둘러 넓은 마당을 만들었다.

앞마당에는 품계석을 두 줄로 세워 벼슬아치들이 도열하는 기준으로 삼았고,

바닥에 박석을 깔아 궁궐 안에서 가장 상징적인 공간을 이루었다.

근정문 바깥에도 외행각을 둘러 또 하나의 마당을 조성했다.

서쪽에서 동쪽으로 흐르는 금천을 가로지르는 어도(御道)를 제외하고

시설물이 없이 비워진 신성한 공간이다.

근정전 내부는 2개 층을 터서 높고 웅장한 공간을 만들고

그 가운데에 어좌를 놓아 왕의 권위를 공간적으로 상징화했다.

2001년에 흥례문(興禮門)과 외행각(外行閣), 영제교(永濟橋) 등을 복원했다.

'국내 나들이 > 문화재(文化財)를 찾아' 카테고리의 다른 글

자선당 기단과 주춧돌(資善堂 基壇, 礎石) (0) 2022.03.29 보물, 팔각칠층석탑(八角七層石塔) (0) 2022.03.28 가회동 백인제 가옥(嘉會洞 白麟濟 家屋) - 서울특별시 민속문화재 (0) 2022.03.26 역대 과천현 현감 비석군(歷代 果川縣 縣監 碑石群) - 과천시 향토유적 (0) 2022.03.26 경기도 유형문화재, 온온사(穩穩舍) (0) 2022.03.20