-

휘릉(徽陵) - 조선 제16대 인조의 두 번째 부인 장렬왕후(莊烈王后)의 능국내 나들이/능, 원, 묘(陵 園 墓) 2019. 11. 10. 04:30

휘릉(徽陵) - 인조의 계비 장렬왕후

휘릉은 조선 제16대 인조의 계비 장렬왕후 조씨(莊烈王后 趙氏, 1624~1688)의 능이다.

장렬왕후는1638년(인조16년)에 왕비가 되었고,

1659년 효종이 왕위에 오르지 대비(大妃)가 되었다.

효종, 현종, 숙종 대에까지 3대에 걸쳐 왕실의 어른으로 지냈다.

현종 대에 있었던 효종과 인선왕후의 국장 기간 중,

장렬왕후가 상복을 입을 기간을 두고 서인과 남인이 치열하게 대립하기도 하였다.

휘릉의 혼유석을 받치고 돌인 고석은 건원릉(태조)의 예(禮)에 따라 다섯 개를 두었고,

정자각은 정전 양 옆에 익랑을 덧 붙인 것이 특이하다.

경기도 구리시 동구릉로197 (인창동) 구리 동구릉

홍살문

홍살문은 제향 공간의 입구에 세워진 문으로 화살 모양의 붉은 문이라는 뜻으로

죽은 사람의 영역인 사당과 묘역 입구에 설치한다.

참도(參道)

참도는 왕릉에서 홍살문과 정자각 입구까지 깔아 놓은 이중의 박석(薄石)길이다.

한 쪽은 높고 다른 한쪽은 조금 낮게 조성되었다.

높은 쪽인 왼 쪽 길은 능묘에 모셔진 혼령의 길로,

제향시 향과 축문을 들고 가는 길로 향로(香路) 또는 신도(神道)라 표현하기도 하며,

낮게 만들어진 오른쪽 길은 선왕의 능묘에 제향을 드리러 온 왕이 걷는 길로

어로(御路) 또는 어도(御道)로 표현하기도 한다.

정자각(丁字閣)

정자각은 제향 공간의 중심 건물로 모양이 정(丁)이라는 글자와 닮았다고 붙여진 이름으로

제향을 모시는 정전(正殿)과 수행한 향관들이 배열하는 배위청(拜位廳)으로 나뉜다.

정자각의 신계(神階), 동계(東階)

정자각에 오르는 오른편의 것을 신계(神階), 동계(東階)라 한다.

난간이 둘러쳐진신계는 혼령이 오르내리는 길이고,

난간이 없는 동계는 제향을 올리는 왕, 제관이 오르는 계단이다.

휘릉 수복방터(徽陵 守僕房址)

휘릉 수복방은 능을 관리하던 능지기가 임시로 머물던 건축물로써

대부분의 기단석 및 초석이 노출되었다.

2016년 발굴조사 결과 방-부엌-마루의 형태로

정면 3칸, 측면 1칸 규모의 건축물임이 확인되었다.

발굴조사 이후 건축물 유구 보호를 위해 현재의 모습으로 정비되었으며,

향후 복원사업을 실시할 예정이다.

조선국 장렬왕후 휘릉(朝鮮國 莊烈王后 徽陵)

산신석(山神石)

예감(瘞坎)과 마주보는 동쪽에는 장방형의 판석이 놓여 있는데

능침이 위치한 산신에게 제향을 올리는 곳으로 산신석(山神石)이라고도 하고,

달리 환인(桓因), 환웅(桓雄), 환검((桓儉)의 삼신에게

제물을 올리는 곳이라는 뜻의 삼신석(三神石)이라고도 한다.

예감(瘞坎)

정자각 뒤 서쪽에 있는 사각형의 석함(石函)으로

제향(祭享)을 마친 뒤 축문(祝文)이나 혼백(魂帛) 등을 태우고 이를 묻기 위해 판 구덩이

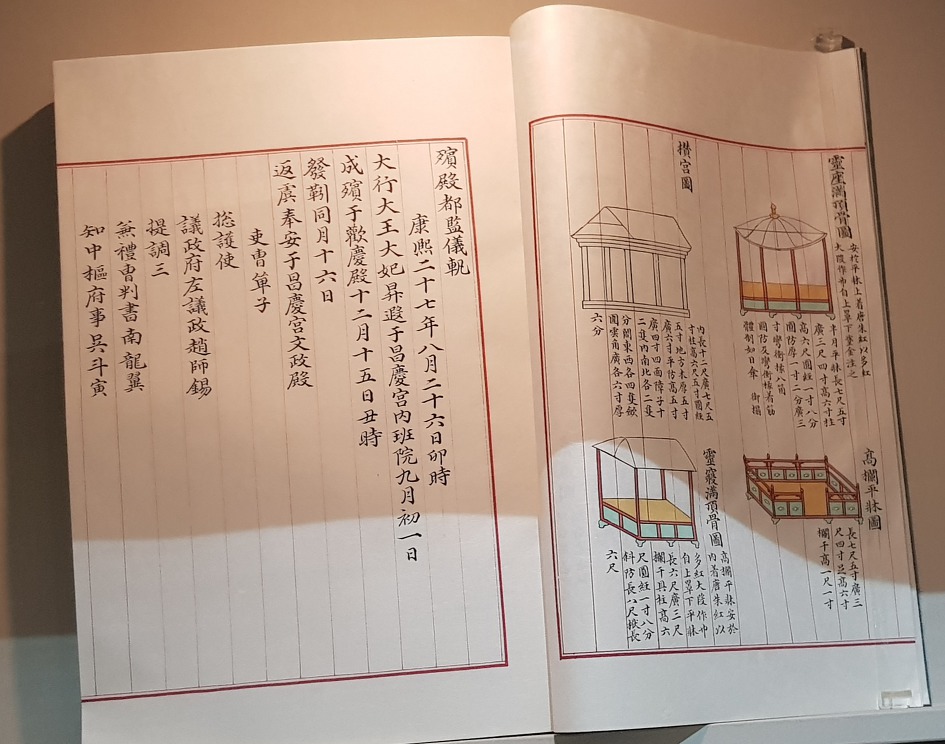

장렬왕후 빈전도감의궤(莊烈王后 殯殿都監儀軌)

인조의 비 장렬왕후(1624~1688)가 돌아가신 후

빈전(殯殿)에서 행하였던 의례 절차를 정리한 의궤이다.

어람용으로 제작되어 붉은 줄로 테두리 선을 넣었고

고급 종이를 사용하여 정성껏 제작하였다.

장렬왕후(莊烈王后) 휘릉(徽陵)

조선 제16대 왕 인조(仁祖)의 두 번째 비인 장렬왕후(1624~1688)는

1638년(인조 16) 15세의 어린 나이에 왕비가 되었다.

장렬왕후는 제17대 효종(孝宗)과 제18대 현종(顯宗), 제19대 숙종(肅宗)대까지 살았으며,

1688년(숙종 14) 창경궁에서 돌아가셔서 휘릉에 안장되었다.

장렬왕후가 4대에 걸쳐 왕실의 웃어른이 되면서

장렬왕후가 상복(喪服)을 입는 기간에 대하여 논쟁이 두 차례 일어났다.

1659년 효종이 돌아가시자 효종의 어머니에 해당하는 장렬왕후가

얼마 동안 상복을 입어야 하는지에 대한 논의가 일어났고,

1년 동안 상복을 입어야 한다고 주장한 서인(西人)이 실권을 잡았다.

1674년에는 장렬왕후의 며느리에 해당하는 인선왕후가 돌아가시자

또 다시 장렬왕후가 상복을 입는 기간에 대한 논쟁이 일어나는데,

이때에는 남인(南人)의 주장대로 1년 동안 상복을 입게 되었다.

이 두 차례의 논쟁은 예송논쟁(禮訟論爭)이라고 하며

예(禮)를 둘러싼 논쟁이 정치 문제로 확산된 역사적 사례이다.

'국내 나들이 > 능, 원, 묘(陵 園 墓)' 카테고리의 다른 글

구리 동구릉(九里 東九陵) - 사적 제193호 (0) 2019.11.19 동구릉 재실(東九陵 齋室) (0) 2019.11.11 현릉(顯陵) - 조선 제5대 문종과 현덕왕후의 능 (0) 2019.11.09 수릉(綏陵) - 문조(文祖) · 신정왕후(神貞王后)의 능 (0) 2019.11.08 원릉(元陵) - 조선 제21대 영조대왕과 계비 정순왕후의 능 (0) 2019.11.07